CROWN.

Untersuchungen zu Materialität, Technologie und Erhaltungszustand der Wiener Reichskrone.

Über das Projekt

Diese Website bot von 2022 bis 2024 die Möglichkeit, die interessierte Öffentlichkeit über unser Forschungsprojekt zur Wiener Reichskrone zu informieren, Fragestellungen und Methoden vorzustellen, den Fortschritt und erste Beobachtungen zu teilen sowie die vielen Institutionen und Personen zu nennen und zu bedanken, deren finanzielle, organisatorische und/oder inhaltliche Unterstützung die Umsetzung dieses interdisziplinären Projektes erst möglich gemacht hat.

Insgesamt wurde Bild- und Datenmaterial zu etwa 1.750 Einzelkomponenten der Krone in einem Umfang von rund 43.000 Datensätzen erarbeitet. Hinzu kommen Bilder und Daten zu Vergleichszwecken von 19 weiteren Goldschmiedewerken in Wien, Essen, München und Köln sowie eigens angefertigte Kartierungen, technische Zeichnungen und 3D-Visualisierungen.

Die Erschließung und Auswertung dieses umfangreichen Materials stand in den letzten Monaten der Projektlaufzeit ganz im Fokus unserer Arbeit und im Zentrum des Austauschs mit internationalen Expert*innen. Gewissheiten und Konsens gab es dabei vor allem dazu, dass viele der erstmals in dieser Form und in diesem Umfang erschlossenen Sachverhalte ihrerseits wieder zahlreiche neue Fragen aufwerfen, auf die es keine einfachen und schnellen Antworten gibt. Das betrifft auch die zwischen Kunstgeschichte und Geschichtswissenschaft überaus kontrovers diskutierte Frage der Datierung, zu der sich auch im direkten Austausch kein Konsens finden ließ.

Umso wichtiger sind die umfassende Aufbereitung und Veröffentlichung des Datenmaterials als Grundlage für weiterführende Forschungen. Dank der Förderung durch die Ernst von Siemens Kunststiftung, die Schweizer Fondation Etrillard sowie private Sponsoren kann die Erschließung 2025 noch einmal weitergeführt werden, um eine Buchpublikation sowie eine Open-Access-Präsentation ausgewählter Forschungsdaten zu erarbeiten.

Die Informationen zum Projekt auf dieser Website müssen leider bruchstückhaft bleiben. Die Fülle und Komplexität aller Fragestellungen und Methoden, Beobachtungen und Erkenntnisse, die zwischen 2022 und 2024 erarbeitet werden konnten, lässt sich in diesem Rahmen nicht adäquat erschließen und erläutern. Dafür bedarf es der genannten in Ausarbeitung befindlichen Vermittlungsformate, die als Ansatzpunkte für weiterführende Forschungen dienen können. Aus diesem Grund unterblieb auch die Um- und Neubearbeitung des zu Projektbeginn für diese Website verfassten Abschnitts „Was wissen wir?“. Lediglich einige Fakten und Zahlen wurden dort korrigiert bzw. ergänzt.

Warum ein Projekt zur Wiener Reichskrone?

Die legendenhafte Verbindung mit der Person Karls des Großen (reg. 768-814) sicherte der heute in Wien verwahrten Reichskrone nicht nur die Verehrung als Reliquie dieses heiliggesprochenen Herrschers, sondern auch deren Stellenwert als Krönungsinsigne des Heiligen Römischen Reichs (Deutscher Nation). Als solche stand sie bis zur letzten Krönung im Jahr 1792 in Verwendung und schrieb sie sich dem kollektiven Gedächtnis als eines der bedeutendsten Symbole europäischer Geschichte ein.

Die konkrete Nutzung bewahrte sie als einzige unter den verschiedenen Kronen, die die Könige und Kaiser im Reich im Mittelalter besaßen und benützten, vor der Zerstörung.

Zugleich brachte dieser Gebrauch im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Verluste und Ergänzungen, Beschädigungen und Reparaturen mit sich.

Die bisherige Forschung, die vor allem historische und kunsthistorische Fragestellungen im Blick hatte, beschäftigte sich mit diesen Eingriffen und dem konkreten Erhaltungszustand bislang nur sehr punktuell. Für CROWN bildeten diese Faktoren hingegen den Ansatz- und Ausgangspunkt der Beschäftigung mit der Krone. Besonders im Fokus standen dabei alterungsbedingte Veränderungen, die sich im Zustand und Erscheinungsbild der Krone, vor allem an den Emailtafeln, bemerkbar machten.

Um die zugrundeliegenden Prozesse, deren Ursache und Wirkung sowie die Krone selbst besser verstehen und den bestmöglichen Erhalt der Krone in der Zukunft sicherstellen zu können, wurden umfassende material- und konservierungswissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt.

Sie standen im Fokus dieses Forschungsprojektes, das ab 1. Jänner 2022 in Angriff genommen wurde. Erstmals wurden dabei Materialzusammensetzungen, Fertigungstechniken und -schritte, Eingriffe und Veränderungen an der Krone aus interdisziplinärer Perspektive auf so umfassende Weise untersucht und dokumentiert sowie die Befunde im Vergleich mit zusätzlichen Untersuchungen an einigen ausgewählten Vergleichsbeispielen ausgewertet. Die systematische Sammlung von Text- und Bildquellen sollte das Wissen um das „Schicksal“ des Objektes besonders für die Zeit nach 1500 deutlich erweitern und helfen, zumindest für frühneuzeitliche Eingriffe und Veränderungen zusätzliche Anhaltspunkte zu finden.

In den Blick genommen wurden ebenso sämtliche Inschriften auf der Krone. Der technologische und epigrafische Befund wurde dabei erstmals im direkten Austausch zwischen den Disziplinen erarbeitet und in Hinblick auf die Datierungsfrage diskutiert.

Wer machte das Projekt möglich?

Für finanzielle Unterstützung ist an erster Stelle der Ernst von Siemens Kunststiftung sowie der Rudolf August Oetker-Stiftung zu danken, deren Förderzusage die entscheidende Grundlage bot, das Projekt 2022 in Angriff nehmen zu können.

Zusätzliche Budgetmittel stellten das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport sowie die Österreichische Akademie der Wissenschaften im Rahmen ihres DOC-Stipendienprogrammes zur Verfügung.

Diesen Institutionen ist dafür ebenso zu danken wie den zahlreichen Spender*innen, die sich entschlossen haben, das Projekt im Zuge von Crowdfunding-Aktionen zu unterstützen.

Von zentraler Bedeutung war für das Projekt darüber hinaus die Unterstützung durch Institutionen und Sammlungen, die Objekte in ihrem Verantwortungsbereich für wichtige Vergleichsmessungen und -untersuchungen vor Ort zugänglich machten, bereits vorliegende Ergebnisse eigener Forschungen mit dem Projektteam teilten und/oder sich mit eigenen Ressourcen, mit Wissen und Know-how in das Projekt einbrachten:

- Berlin, Rathgen-Forschungslabor, Staatliche Museen zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Dr. Stefan Röhrs, Dr. Cristina Aibéo

- Essen, Domschatz Essen, Andrea Wegener MA

- Köln, Erzbistum Köln, Dr. Anna Pawlik

- Köln, Kath. Kirchengemeinde St. Severin, Dr. Joachim Oepen

- München, Bayerisches Nationalmuseum, GD Dr. Frank Matthias Kammel, Dipl.-Rest. Joachim Kreutner, Dipl.-Rest. Hans-Jörg Ranz, Dr. Matthias Weniger

- München, Schatzkammer der Residenz München, Dr. Christian Quaeitzsch, Dipl.-Rest. Jonas Jückstock

- München Bayerische Staatsbibliothek, Institut für Bestandserhaltung und Restaurierung (IBR), Dr. Irmhild Ceynowa, Dr. Thorsten Allscher

- Nürnberg, Staatsarchiv Nürnberg, Dr. Daniel Burger

- Paris, Musée du Louvre, Département des objets d’art, Florian Meunier

- Paris, Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), Marie Godet, Ina Reiche

- Ulm, WITec Wissenschaftliche Instrumente und Technologie GmbH, Dr. Miriam Boehmler, Dr. Thomas Olschewski

- Wien, Institut für Mineralogie und Kristallographie der Universität Wien, Prof. Dr. Lutz Nasdala

- Wien, Naturhistorisches Museum, GD Dr. Katrin Vohland

Zudem dankt das Kunsthistorische Museum Wien allen Spenderinnen und Spendern sehr herzlich, die das Forschungsprojekt zur Reichskrone so großzügig unterstützt haben.

Fragestellungen & Forschungsansätze

Die interdisziplinäre Herangehensweise, das Zusammenwirken von Geschichts- und Kunstwissenschaft, Konservierungs- und Naturwissenschaften brachten verschiedenste Methoden und Zugänge mit sich.

Durch den ständigen Austausch mit internationalen Expert*innen wurde das in der Vorbereitung definierte Methodenspektrum auch in weiterer Folge immer wieder überprüft, wenn nötig adaptiert und falls möglich erweitert.

Für die Auswahl war entscheidend, dass die Untersuchungen zerstörungsfrei durchgeführt werden konnten. Aus diesem Grund musste etwa eine so naheliegende Methode wie die Computertomografie (CT) für die Bestandteile mit Stein- und Perlenbesatz von vornherein ausgeschlossen werden, da sich aufgrund der dabei zum Einsatz gebrachten hohen Strahlungsenergie die Farben der Edelsteine verändern hätten können. Sie kam nur bei der Untersuchung der Goldmanschette am Stirnkreuz sowie des Lederfutterals zum Einsatz, wofür ein µ-CT-Gerät des Naturhistorischen Museums Wien genutzt werden konnte.

Im Projektverlauf konnten nachstehende Informationen zu konkreten Untersuchungen und Beobachtungen geteilt werden.

Materialanalysen

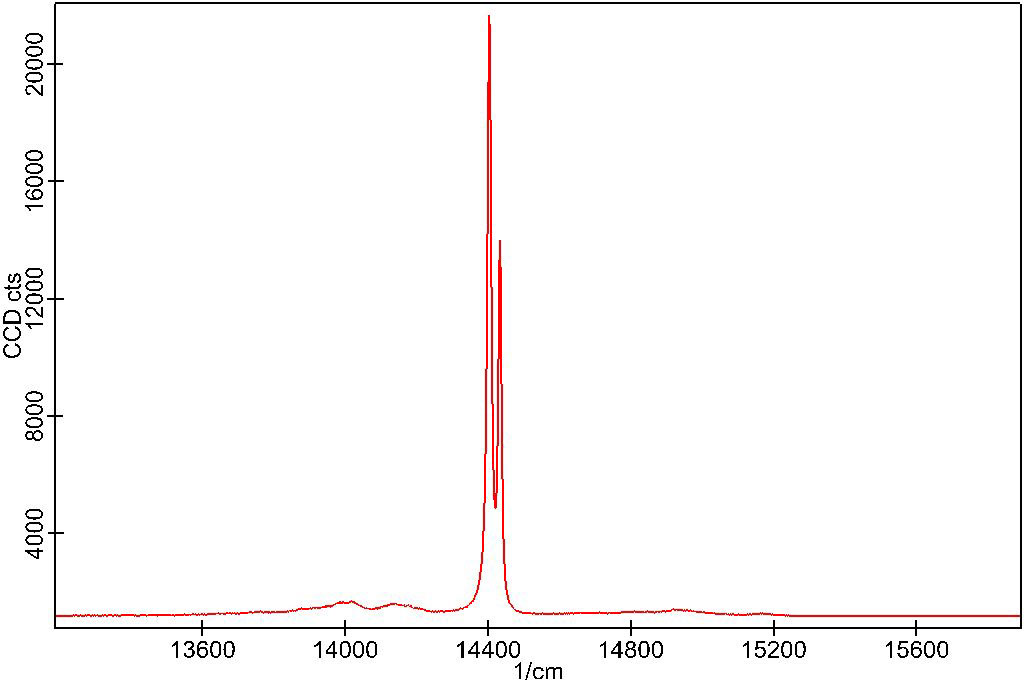

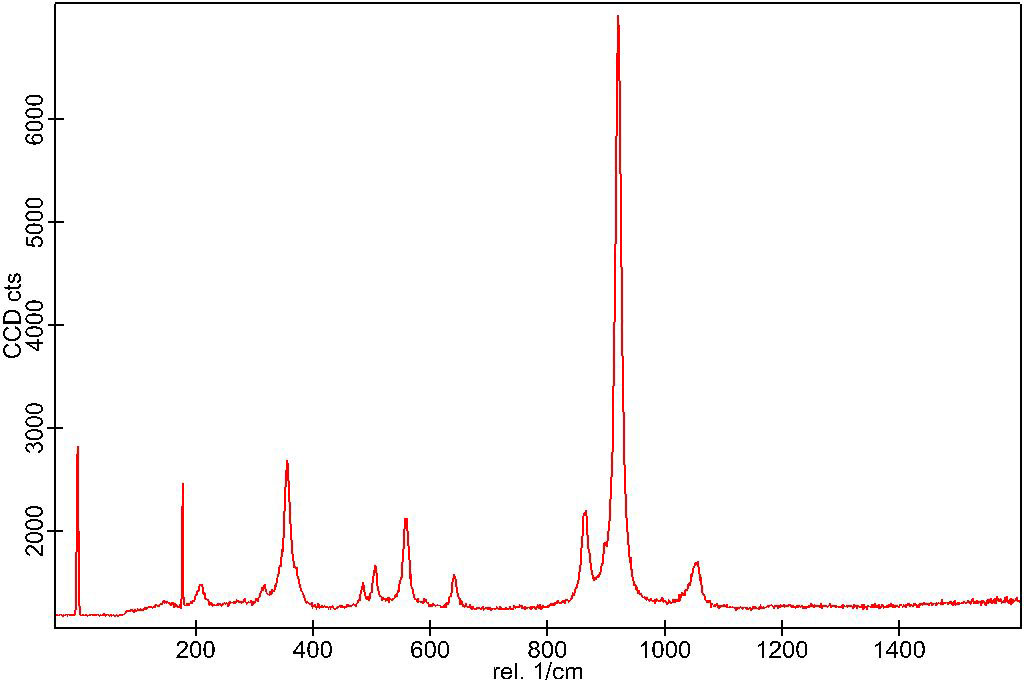

Bestimmung der Edelsteine mittels Raman- und Photolumineszenzspektroskopie

Bestimmung der Edelsteine mittels Raman- und Photolumineszenzspektroskopie

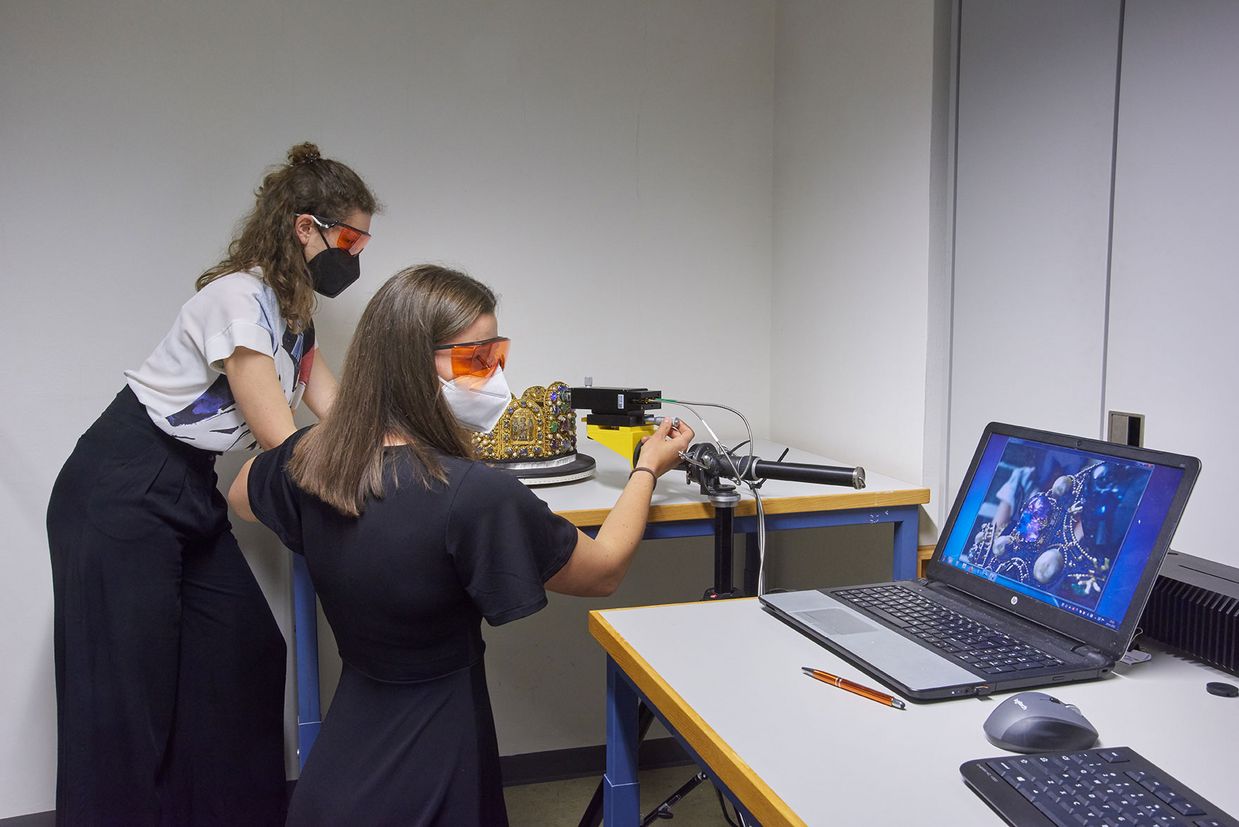

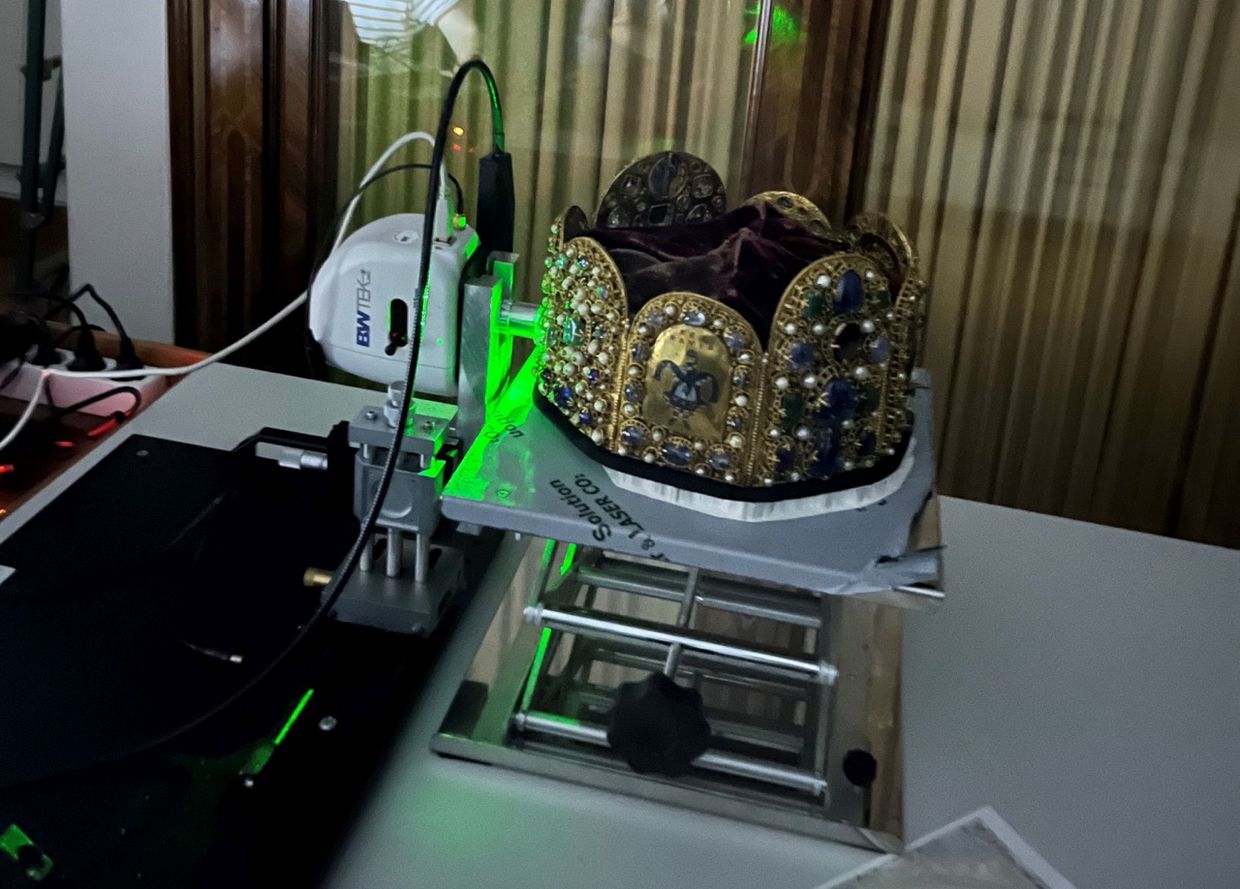

Im Rahmen einer zweiwöchigen Raman-Messkampagne im Mai 2022 konnte in einer Kooperation mit dem Institut für Mineralogie und Kristallographie der Universität Wien der Edelsteinbesatz der Reichskrone erstmals umfassend untersucht werden. Zu den insgesamt 172 auf Kronreif, Stirnkreuz und Kronbügel eingesetzten Steinen gab es davor lediglich eine handschriftliche Aufzeichnung zu einer optischen Klassifizierung einiger Edelsteine aus dem Jahr 1977.

Das für die Untersuchungen eigens adaptierte Ramanspektrometer, das sowohl die Aufnahme von Raman- als auch von Photolumineszenzspektren ermöglichte, wurde von Fa. WITec Wissenschaftliche Instrumente und Technologie GmbH, zur Verfügung gestellt. Dank seiner langjährigen Beschäftigung mit der Ramananalyse von Edelsteinen konnte Univ. Prof. Dr. Lutz Nasdala für alle untersuchten Steine noch während der Messungen eine eindeutige Identifizierung vornehmen.

Insgesamt befinden sich heute 71 Saphire, 50 Granate, 20 Smaragde, 13 Amethyste, 4 Chalcedone, 3 Spinelle und 11 verschieden gefärbte Gläser an der Reichskrone. Weiterführende Untersuchungen zur tiefergehenden Charakterisierung des Edelsteinbesatzes, z.B. zur weiteren Klassifizierung verschiedener Arten von Granaten oder zu besonderen Einschlussphasen, die Hinweise auf die Provenienz einzelner Steine geben könnten, sind im weiteren Projektverlauf geplant. Dabei werden weitere zerstörungsfreie Untersuchungsmethoden, wie z.B. die Röntgenfluoreszenzanalyse, zum Einsatz kommen.

Martina Griesser, 4.9.2022

Bestimmung von Salz- und Süßwasserperlen

Bestimmung von Salz- und Süßwasserperlen

Auf Kronreif, Bügel und Kreuz befinden sich heute insgesamt 233 Perlen. Hinzu kommen etwa 600 kleinere Perlen, die den Schriftzug an den Bügelplatten formen. Bei Perlen – auch als organische Edelsteine klassifiziert – handelt es sich um ein Material, das ähnlich wie Perlmutt im Inneren bestimmter Muschelarten durch Biomineralisationsprozesse gebildet wird. Über einem organischen Zellkern werden dünne Schichten aus Calciumcarbonatkristallen (Aragonit, Calcit oder Vaterit) aufgebaut, wodurch eine charakteristische terrassenartige Struktur entsteht, die für die besonderen Glanzeffekte von Perlen verantwortlich ist. Für die Bestimmung der Perlen konnte Dr. Stefanos Karampelas vom Laboratoire Français de Gemmologie (LFG) Paris als international anerkannter Experte gewonnen werden.

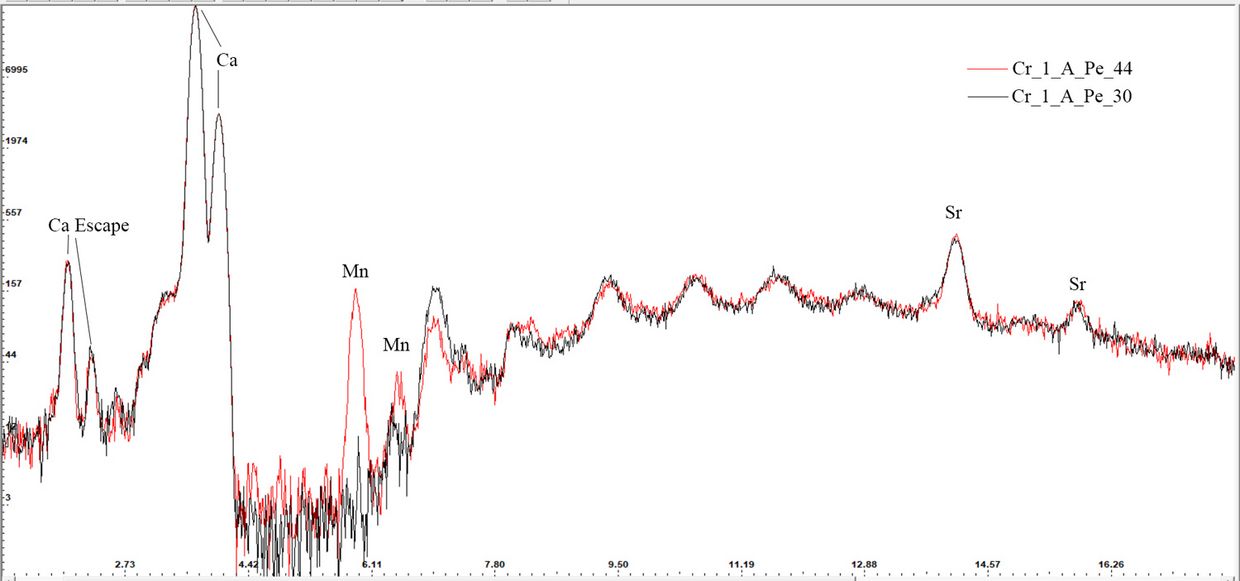

Neben der optischen Beschreibung einer jeden Perle gehört es zu den Zielen des Forschungsprojektes, die Frage zu klären, ob es sich um Salzwasser- oder um Süßwasserperlen handelt. Dies wird ermöglicht durch materialanalytische Untersuchungen mittels Röntgenfluoreszenzanalyse (µ-RFA, Gerät: PART II). Die chemische Zusammensetzung von Salzwasser- und Süßwasserperlen unterscheidet sich in erster Linie durch die Anteile von Strontium und Mangan. Hinzu kommen weitere Charakteristika wie Größe, Form und Glanz.

Erste Ergebnisse zeigen, dass hauptsächlich Salzwasserperlen für den Besatz der Reichskrone verwendet wurden. Sie kamen in Antike und Mittelalter vor allem aus der persischen Golfregion über verschiedene Handelsrouten nach Europa. Einige der Perlen auf der Reichskrone sind von außerordentlicher Größe (etwa 8–12 mm). Damit gehörten sie in der Zeit vor der Entdeckung Amerikas zu den größten damals im Abendland verfügbaren Exemplaren. Entsprechend selten und kostbar müssen sie gewesen sein.

Im Gegensatz zu den Edelsteinen handelt es sich bei Perlen um ein empfindliches Material, das häufiger von Schäden wie Brüchen oder anderen Alterungsphänomen betroffen sein kann. Außerdem wurden zahlreiche Perlen im Zuge von Reparaturmaßnahmen, die auf Schäden an den Fassungen zurückgehen, nachträglich mit Drähten befestigt. Daher liegt die Vermutung nahe, dass nicht alle im heutigen Bestand vorhandenen Perlen auf die Herstellungszeit der Krone zurückzuführen sind. Basierend auf den Erkenntnissen aus den optischen Untersuchungen soll eine Einschätzung erarbeitet werden, welche Perlen dem Originalbestand der Krone zuzurechnen sind.

Teresa Lamers (24.7.2023)

Ziele und Perspektiven aus konservierungswissenschaftlicher Sicht

Zusätzlich zur inhomogenen Farbverteilung zeigt sich die Durchsetzung der Oberfläche mit halbrunden, im Herstellungsprozess entstandenen Löchern. Diese wurden (möglicherweise bei späteren Maßnahmen) mit einer wachsartigen Masse gefüllt. Sichtbar sind auch die Korrosionserscheinungen im Bereich des schwarzen Emails in Form weißer, kristalliner Ausblühungen.

Ziele und Perspektiven aus konservierungswissenschaftlicher Sicht

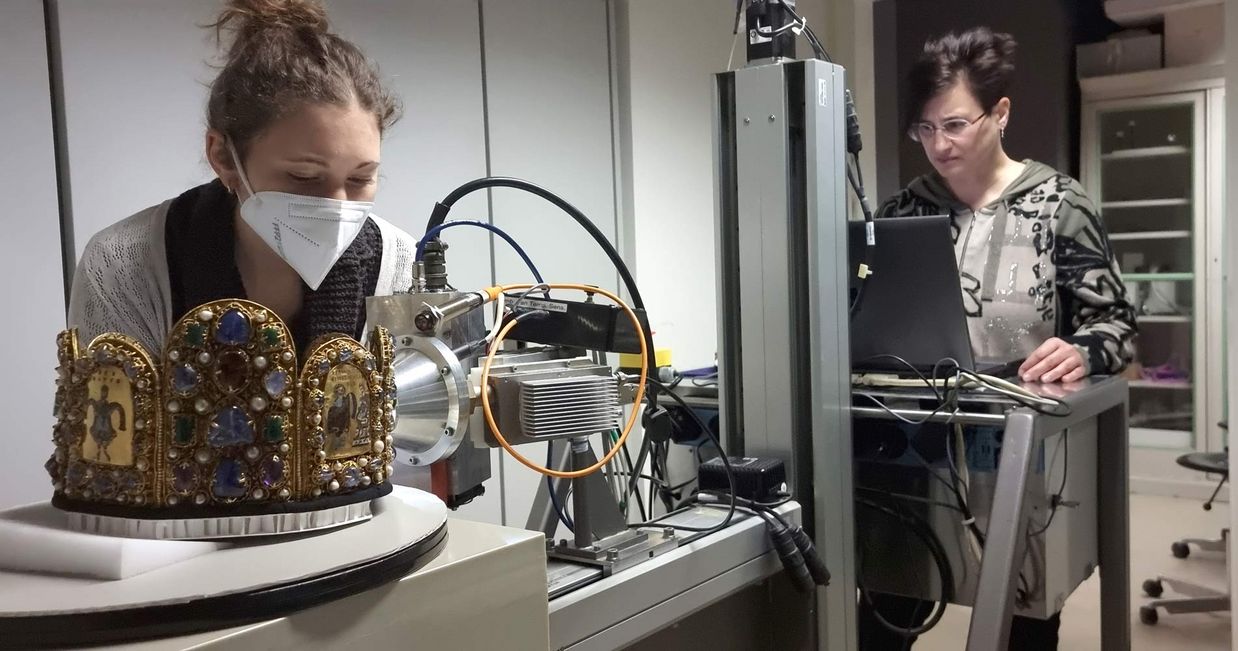

Die zweite Untersuchungskampagne (9. Jänner – 23. Juni 2023) widmete sich schwerpunktmäßig der Analyse der chemischen Zusammensetzung der unterschiedlichen Materialien, aus denen die Reichskrone besteht. Die genaue Kenntnis der chemischen Zusammensetzung ist eine wesentliche Grundlage der konservierungswissenschaftlichen Forschung. Sie ermöglicht Rückschlüsse auf spezifische Materialeigenschaften und auf Alterungs- und Korrosionsprozesse. Ebenso können die Analyseergebnisse Hinweise auf die Herkunft liefern (wie bei den Edelsteinen) oder zur Bestimmung der Art (wie bei den Perlen) herangezogen werden.

[Link: Materialanalysen / Untersuchung des Perlenbesatzes]

Den Analysemöglichkeiten sind allerdings durch die zwingende Vorgabe der Zerstörungsfreiheit (keine Probenahme) und der Mobilität (Geräte müssen zur Krone transportiert werden – nicht umgekehrt) enge Grenzen gesetzt. Die dreidimensionale Struktur speziell der Goldoberflächen stellt einen weiteren, stark limitierenden Faktor bei den Untersuchungen dar. Die relativ großen Messköpfe der Analysegeräte müssen sehr nah an die Oberfläche herangeführt werden. Dies ist nur an vereinzelten Stellen der Krone möglich, wodurch sich von vornherein Einschränkungen in Hinblick auf eine vollständige und systematische Untersuchung der Goldlegierungen ergaben. Bei den Emails mit ihren nur leicht gewölbten flachen Oberflächen sind bessere Messvoraussetzungen gegeben. Durch den Einsatz unterschiedlicher, einander ergänzender optischer und materialanalytischer Untersuchungsmethoden wird versucht, ein möglichst breites Spektrum an Informationen zu gewinnen, um das Wissen um die Materialität, den Erhaltungszustand und zu den komplexen Korrosionsvorgängen zu vertiefen.

Die Emails der Reichskrone stellen innerhalb des Projekts ein konservierungswissenschaftliches Schwerpunktthema dar. Email ist kein stabiles System. Es ist im besonderen Maße chemischen oder physikalischen Prozessen unterworfen, die auf mikromolekularer Ebene innerhalb der Emailschichten ablaufen und mit der Zeit als Verfallserscheinungen sichtbar werden. Auch an den Senkschmelzemails der Reichskrone wurden Veränderungen im Erscheinungsbild in Form von weißen, kristallinen Ausblühungen festgestellt.

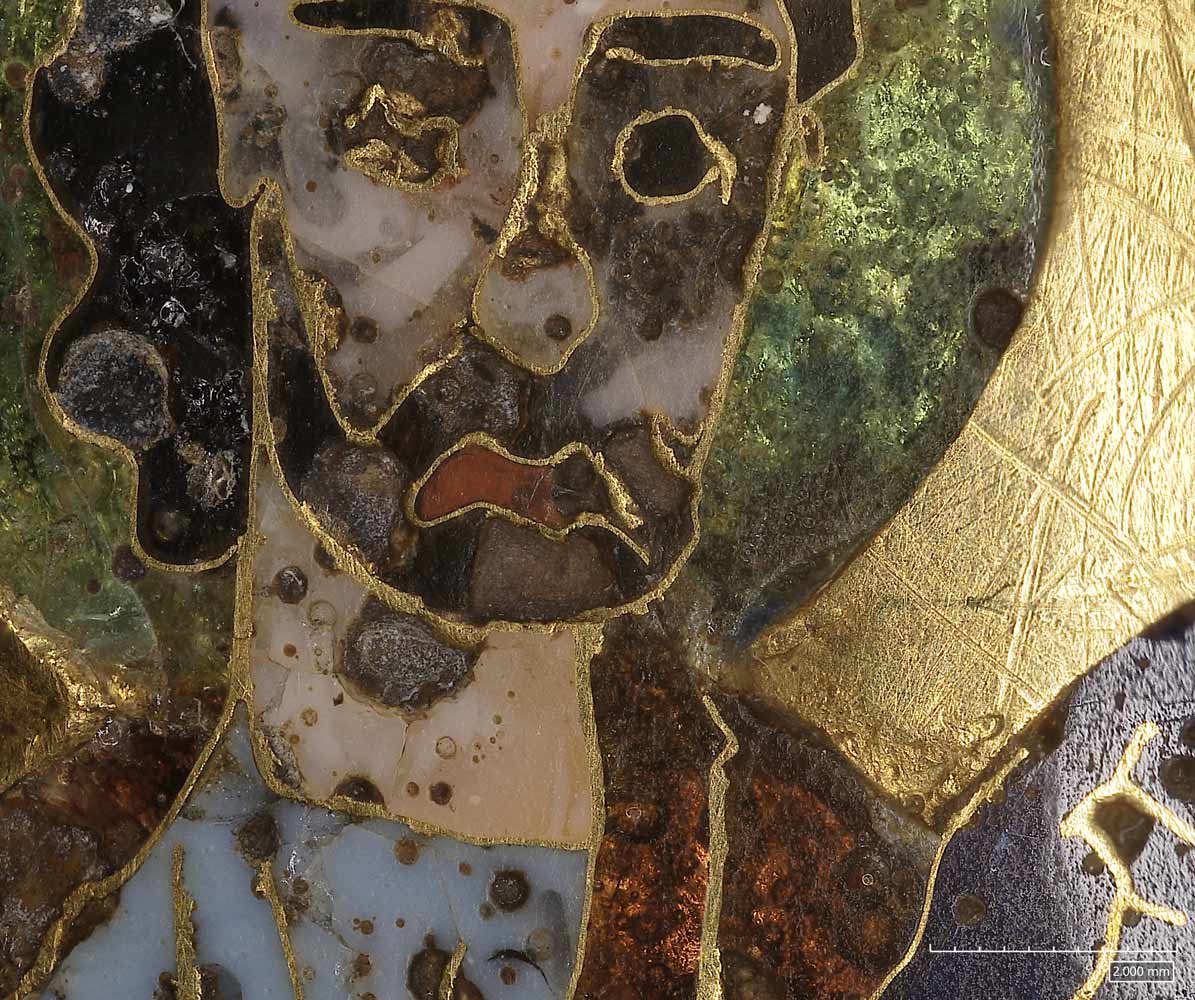

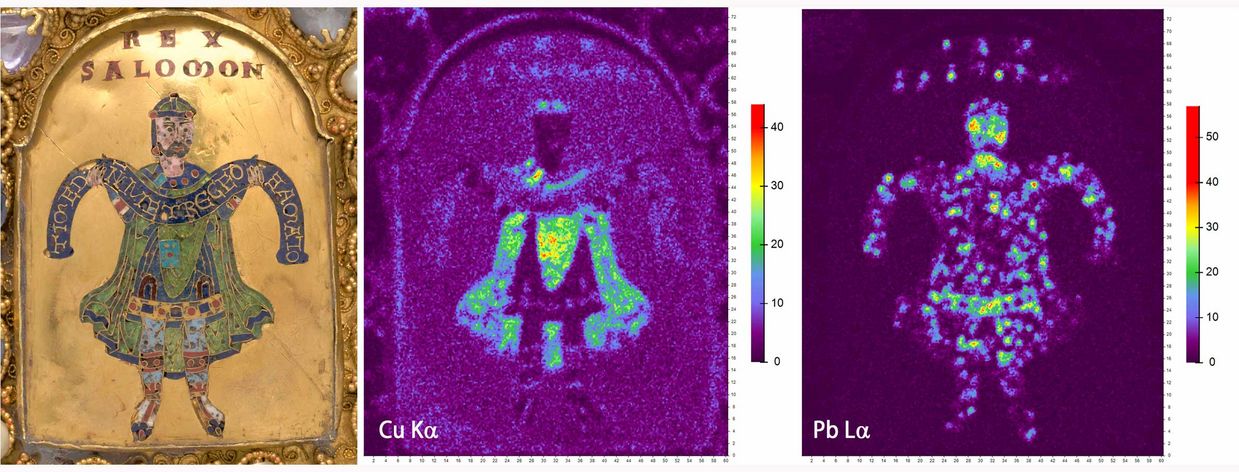

Ein besonderes Merkmal der Emails der Reichskrone besteht in der starken Inhomogenität einzelner Farben sowie der Durchsetzung der Oberflächen mit einer Vielzahl von halbrunden Löchern, die beim Herstellungsprozess (eingeschlossene Gasbläschen, die beim Schmelzen des Emails im Brennofen an die Oberfläche gewandert sind) entstanden sind. Punktmessungen können in diesem Fall die chemische Zusammensetzung nicht ausreichend charakterisieren. Mit dem Makro-Röntgenfluoreszenz Scanner ist es aber möglich, Spektren von der gesamten Oberfläche aufzunehmen, die Elementverteilung zu kartieren und darzustellen.

[Link: Materialanalysen / Weiterführende Materialuntersuchungen mit dem Macro-XRF Scanner CRONO]

Die große Herausforderung für die Konservierungswissenschaften wird darin bestehen, die aus den Messdaten gewonnenen Ergebnisse zu interpretieren, um zu verstehen, was sie für die Korrosionsprozesse bedeuten, welche konservatorischen Maßnahmen ergriffen und welche Konsequenzen hinsichtlich der Optimierung der Aufbewahrungsbedingungen gezogen werden müssen, um den langfristigen Erhalt der Krone sicherzustellen.

Helene Hanzer (20. 7. 2023)

Analysen an Gold, Email, Edelsteinen und Perlen mittels µ-Röntgenfluoreszenzanalyse

Analysen an Gold, Email, Edelsteinen und Perlen mittels µ-Röntgenfluoreszenzanalyse

Das bereits zur Analyse von Niello eingesetzte portable Röntgenfluoreszenzgerät PART II [Link: Materialanaylsen / Untersuchung des Niello-Dekors] wurde aufgrund seines kleinen Messspots von nur etwa 150 µm im Frühjahr 2023 dazu verwendet, die chemische Zusammensetzung von Edelsteinen, Perlen und Emails der Reichskrone sowie die Goldzusammensetzung zu untersuchen. Besonders für die Emailanalyse ist von Bedeutung, dass der Messkopf dieses Gerätes evakuiert werden kann. Das erlaubt, auch leichte Elemente mit niedriger Ordnungszahl – wie Natrium (Na), Magnesium (Mg) und Aluminium (Al) – zu detektieren, die für die Bestimmung der Emailzusammensetzung essentiell sind. Gleichzeitig ist jedoch der geringe Arbeitsabstand von nur 1 mm aufgrund des stark dreidimensionalen Aufbaus der Reichskrone oft hinderlich, und daher sind nicht immer alle Details, die untersucht werden sollen, mit diesem Gerät zugänglich. Trotz dieser Einschränkung ist es gelungen, eine Vielzahl an Analysen durchzuführen, in deren Interpretation Voruntersuchungen, die bereits 2014 durchgeführt wurden, mit einbezogen werden konnten, da sie eine wertvolle Grundlage für die weiterführenden Untersuchungen bildeten.

Neben für die verschiedenfarbigen Emails repräsentativen Bereichen wurden auch durch Korrosion angegriffene Stellen bzw. solche mit unklarer Beschaffenheit analysiert. Insgesamt konnten folgende Beobachtungen gemacht werden, wobei die vollständigen Auswertungen noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden:

- Die meisten Emailfarben (grün, hellblau, dunkelblau, türkisblau und braunrot) sind vom Soda-Kalk Typ. Das Inkarnat und das gelbe Email zählen grundsätzlich auch zum Typ Soda-Kalk Glas, weisen jedoch im Gegensatz zu den vorgenannten Farben deutliche Zusätze von Bleioxid (PbO) auf. Zum Email vom Kaliglas-Typ zählen das schwarze und das ziegelrote Email. Der K20-Anteil liegt bei diesen Gläsern bei ca. 10 bzw. 16 Gewichtsprozent. Der CaO-Anteil (Stabilisator im Glas) ist sehr hoch und liegt bei 12–15 Gewichtsprozent. Trotzdem erweist sich das schwarze Email als sehr instabil und zeigt die auffälligsten Korrosionserscheinungen. Erste Analysen der Korrosionsprodukte mit dem Rasterelektronenmikroskop (REM) zeigten das Vorliegen von Kalzium-, Natrium-, Kalium- und Bleiverbindungen (Chloride und vermutlich Carbonate oder Salze organischer Säuren). Weiterführende Untersuchungen zur Korrosion und deren Ursache mittels µ-Ramanspektroskopie und REM sind geplant. Für die Emailtechnologie ist hier von Interesse, dass Kaligläser einen höheren Schmelzpunkt haben als Soda-Kalk Gläser.

- Für die Perlen an Krone und Kreuz und die großen Perlen des Bügels kann mit RFA durch Vergleich zu Referenzmaterialien eine Differenzierung zwischen Süßwasser- und Salzwasserperlen aufgrund charakteristischer detektierter Elemente und deren Verhältnis zueinander gut getroffen werden.

[Link: Materialanalysen / Untersuchung des Perlenbesatzes] - Die Untersuchung der Goldzusammensetzungen wurde leider durch die stark eingeschränkte Zugänglichkeit zu den Bereichen von Interesse limitiert. Trotzdem soll versucht werden, soweit möglich Vergleiche der einzelnen Goldlegierungen herzustellen und technologische Zusammenhänge zwischen verschiedenen Strukturelementen und Legierungszusammensetzungen festzustellen. Die dazu notwendigen umfassenden Auswertungen sind aktuell noch im Gange.

- Ein auf dem Bügel untersuchtes Edelsteinimitat zeigt einen hohen Barium-Anteil. Gläser dieser Art wurden erstmals Anfang des 19. Jahrhunderts produziert, die RFA-Analyse schränkt daher die Zeitspanne für den Ersatz des originalen Steins durch das Imitat an dieser Stelle stark ein.

- Auch die für Analysen zugänglichen Edelsteine wurden untersucht, um weitere Hinweise auf deren genaue Klassifizierung und Provenienz zu erhalten bzw. Vermutungen dazu zu untermauern.

Für die umfassende Interpretation zu Perlen, Edelsteinen und Emails sind noch weiterführende Untersuchungen mit verschiedenen spektroskopischen und photographischen Methoden geplant.

Katharina Uhlir, Martina Griesser (24.7.2023)

Analysen an Niello mittels µ-Ramanspektroskopie

Analysen an Niello mittels µ-Ramanspektroskopie

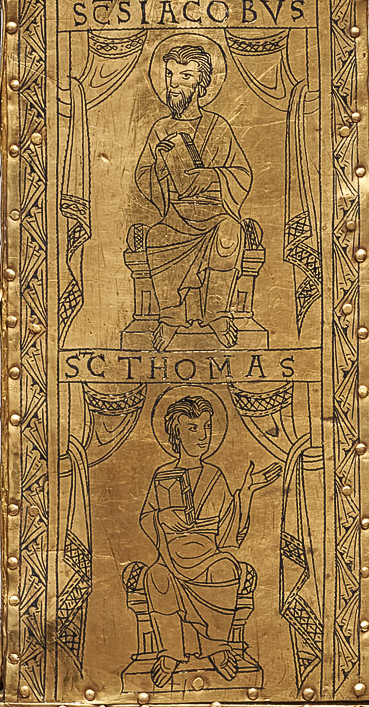

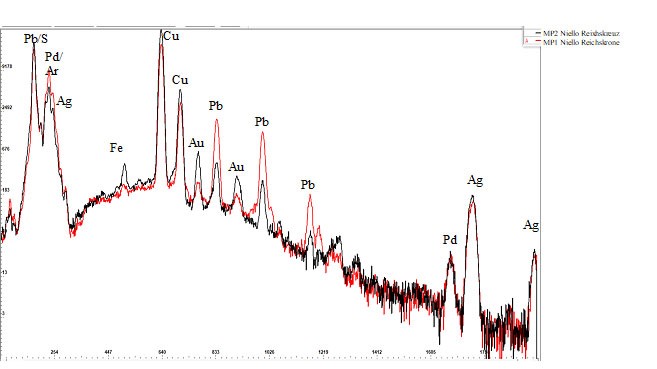

Bei der Darstellung des Gekreuzigten auf der Rückseite des Stirnkreuzes wurde Niello in die gravierten Umrisslinien und Buchstaben eingeschmolzen, um diese deutlich vom Goldgrund abzusetzen. Dabei handelt es sich um ein schwarzfarbiges Gemisch aus Schwefel und verschiedenen Metallen. Frühmittelalterliche Quellen überliefern Rezepturen mit den Sulfiden von Silber, Kupfer und Blei als Hauptbestandteilen in unterschiedlichen Zusammensetzungen.

Da das Christusbild auf dem Stirnkreuz seitens der kunsthistorischen Forschung mehrfach in einen Entstehungszusammenhang mit dem niellierten Dekor auf der Rückseite des sogenannten Reichskreuzes (Weltliche Schatzkammer, Inv. WS XIII 21) gebracht wurde, sollte überprüft werden, ob sich dieser Zusammenhang mit Hilfe der energiedispersiven Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) auch in Hinblick auf die chemische Zusammensetzung der jeweiligen Niellomasse bestätigen lässt. Zum Einsatz kam ein portables, im Zuge eines FWF–Forschungsprojektes („Portable Art Analyzer – PART“, Projekt Nr. L430-N19) am KHM entwickeltes und gebautes Gerät (PART II), das aufgrund seines Messspots von etwa 150µm ein Fokussieren auf die sehr feinen Linien mit dem Niello erlaubt.

Die Analyseergebnisse zeigen, dass sich die Niellomasse des Stirnkreuzes aus Sulfiden von Silber, Kupfer und Blei sowie vermutlich einer geringen Spur Gold zusammensetzt, das aus dem verwendeten Silber stammen könnte. Im Gegensatz dazu besteht das Niello am Reichskreuz nur aus Sulfiden von Silber und Kupfer. Blei und Gold sind hier nur in Spuren nachweisbar und wohl auf Verunreinigungen in den Niello-Grundmaterialien zurückzuführen. Es kamen demnach unterschiedliche Rezepturen zum Einsatz, was aus materialwissenschaftlicher Perspektive bedeutet, dass sich ein direkter Werkstattzusammenhang zwischen den beiden Arbeiten nicht bestätigen lässt.

Im Zuge des Projektes werden die Messdaten dennoch weiter ausgewertet und in den Kontext der bisherigen Forschungen zur Herstellung und Zusammensetzung von Niello im Früh- und Hochmittelalter gestellt. Ebenso bleiben die mit dem Niello-Dekor verbundenen Bearbeitungs- und Werkzeugspuren am Stirnkreuz im Blick technologischer Fragestellungen.

Katharina Uhlir, Teresa Lamers (18. 10. 2022)

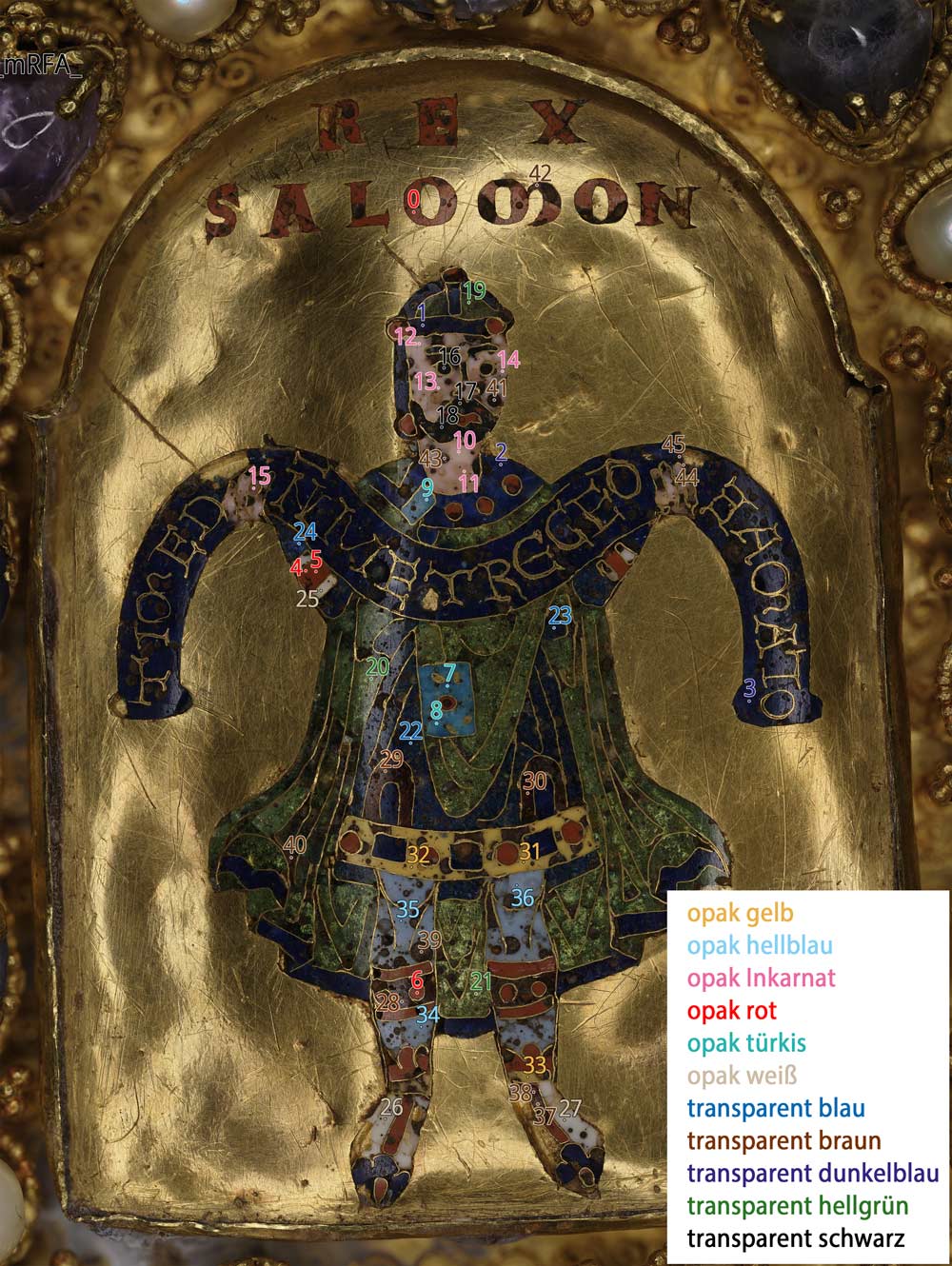

Weiterführende Analysen an Email mit dem Macro-XRF Scanner (CRONO)

Cu Kα Verteilung: Emails mit Kupferkomponenten als farbgebenden Zusätze (vom höchsten Kupferanteil zum Niedrigsten): Opak Türkis – Transparent Hellgrün – Transparent Dunkelblau – Opak Rot - Transparent Blau.

Pb Lα Verteilung: Bleireiche Emails: Opak Inkarnat und Opak Gelb; Rest: Bleireiche Masse.

Weiterführende Analysen an Email mit dem Macro-XRF Scanner (CRONO)

Das Naturwissenschaftliche Labor des KHM besitzt einen Makro-Röntgenfluoreszenz Scanner, das Modell CRONO der Firma Bruker. Bei der Makro-Röntgenfluoreszenzanalyse (Makro-RFA) – oder international üblicher MAcro-X-Ray-Fluorescence analysis (MA-XRF) – können größere Bereiche einer Oberfläche, im Fall dieses Modells in der Größe von 60 x 45 cm, „Pixel für Pixel“ abgerastert werden. Für jedes dieser „Pixel“ wird ein Röntgenfluoreszenz-Spektrum aufgenommen. Aus der Gesamtheit der Spektren können in Folge bestimmte Elementinformationen herausgelesen werden. So kann zum Beispiel die Verteilung von Kupfer über die abgerasterte Fläche – im Fall der Emailtafeln in blauen, türkisen, grünen und roten Emails vorhanden – bildlich dargestellt werden.

Zusätzlich ist es auch möglich, das Modell CRONO für Einzelmessungen, vergleichbar jenen mit dem an anderer Stelle beschriebenen PART II System [Link: Materialanalysen / Untersuchungen mittels µ-Röntgenfluoreszenzanalyse], an ausgewählten Messpunkten einzusetzen. Der Anregungsstrahl kann mittels eines Kollimators wahlweise auf 0,5 mm, 1 mm oder 2 mm fokussiert werden, die Elementinformation wird somit aus einem deutlich größeren Messpunkt als bei der µ-RFA gewonnen. CRONO bietet bei diesen Messungen den Vorteil eines größeren Arbeitsabstands (1 cm) im Vergleich zum µ-RFA Gerät PART II, und damit einer besseren räumlichen Zugänglichkeit zu Messpunkten an dreidimensionalen Objekten. Gleichzeitig verliert man jedoch durch die Absorption von Signalen der Elemente mit niedriger Ordnungszahl an Luft die Information über diese leichten Elemente (v.a. Natrium, Magnesium, Phosphor und Aluminium), was gerade für die Analyse von Email problematisch ist.

Im Mai und Juni 2023 wurden folgende Untersuchungen durchgeführt, deren genauere Interpretation noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird:

- Scans der Emailtafeln: Für die Emailplatten sind trotz ihrer gewölbten Form die Verteilungen der charakteristischen farbgebenden Elemente in den verschiedenfarbigen Emails gut darstellbar. V.a. die Verteilung einer noch nicht näher bestimmten dunklen bleihaltigen Masse kann gut dokumentiert werden.

- Beim Kreuz wurden kleine Partien gescannt, um die einzelnen Zonen der verschiedenen Metalllegierungen bei Lötstellen genauer definieren zu können. Ein Scan im Bereich der Niello-Verzierungen zeigt Inhomogenitäten und unterschiedliche Schichtdicken.

- Der Bügel wurde beiderseits hochauflösend gescannt, um zu überprüfen, ob dies hilft, die zahlreichen kleinen Perlen hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zu Süßwasser- oder Salzwasservorkommen zu klären. Dafür erwies sich dieses Verfahren jedoch als ungeeignet.

- In Ergänzung zu den mit dem PART II System bereits vorgenommenen Untersuchungen wurden einige Goldbereiche auch mit dem CRONO Gerät im Punktmodus analysiert. Hier konnte die Zugänglichkeit zu verschiedenen Messpunkten zwar deutlich verbessert werden, einige interessierende Punkte konnten aber auch mit dem größeren Arbeitsabstand nicht erreicht werden.

- Die metallischen Komponenten des Futterals wurden untersucht, um die Vergleichbarkeit der Einzelteile festzustellen.

- In Vorbereitung auf die Vergleichsmessungen an Objekten in Deutschland (Köln, Essen, München) wurden Punktmessungen am Email der Reichskrone unter Verwendung von Parametern durchgeführt, die mit den Kooperationspartnern vom Rathgen-Forschungslabor eigens abgestimmt wurden. Damit soll die Vergleichbarkeit der Ergebnisse aus dem Einsatz unterschiedlicher Messgeräte (CRONO MA-XRF Scanner in Wien und ELIO Scanner in Deutschland) optimiert werden.

Katharina Uhlir, Martina Griesser (24. 7. 2023)

Emailanalysen mittels FORS und µ-Ramanspektroskopie

Emailanalysen mittels FORS und µ-Ramanspektroskopie

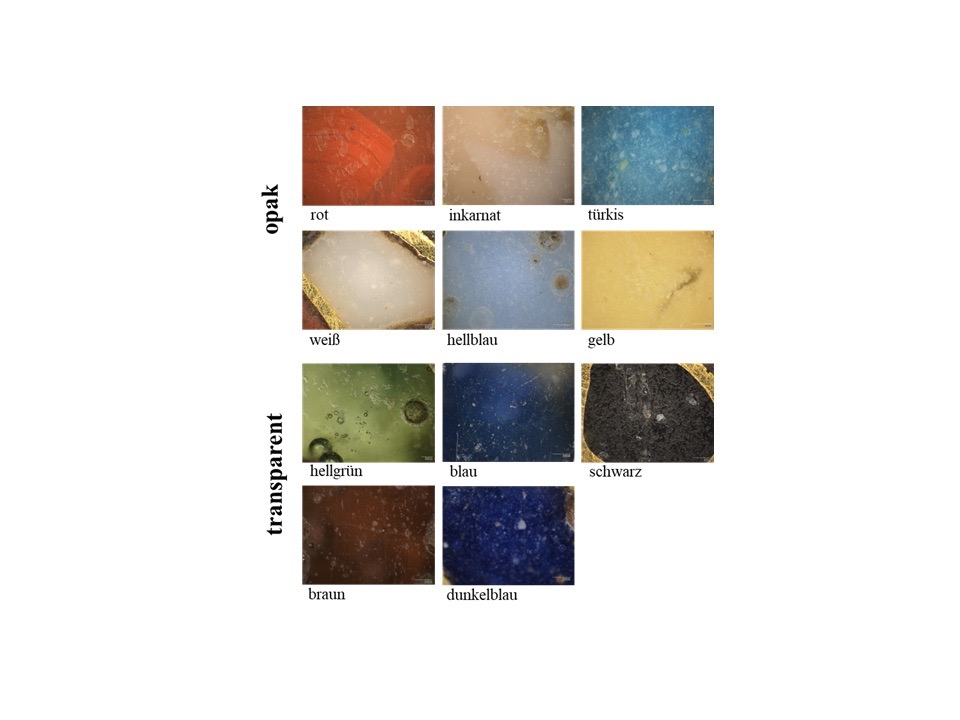

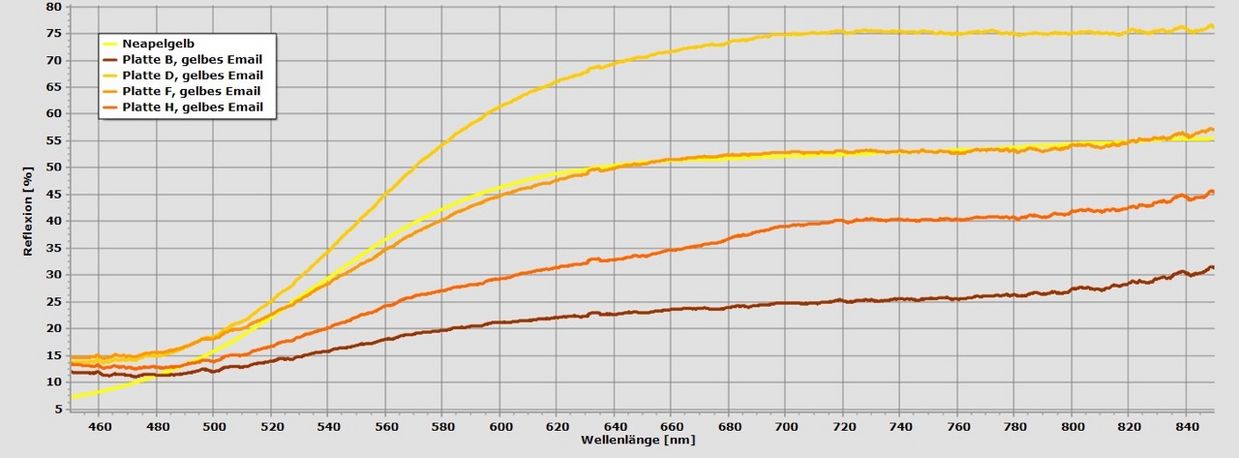

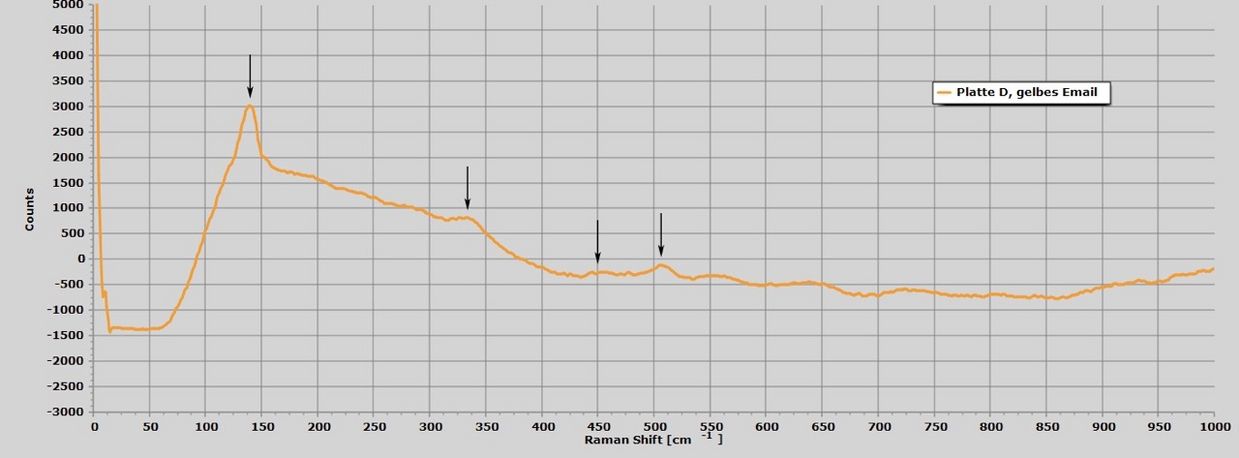

Als Ergänzung zu den Analysen, die bereits mittels Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) an den unterschiedlich gefärbten Emails der Wiener Reichskrone durchgeführt wurden, konnten weiterführende Untersuchungen mittels Fiber Optics Reflectance Spectroscopy (FORS) sowie µ-Ramanspektroskopie vorgenommen werden.

FORS ermöglicht durch Aufnahme von Reflexionsspektren bei Bestrahlung mit weißem Licht den direkten Vergleich zwischen den opaken (weiß, inkarnatfarben, gelb, rot, türkis und hellblau) und den (semi-)transparenten (hellgrün, blau, dunkelblau, braun und schwarz) Emailfarben. Die µ-Ramanspektroskopie soll weiterführende Informationen zur chemischen Zusammensetzung, d.h. zur verwendeten Glasmatrix, der für die verschiedenen Farben eingesetzten farbgebenden Zusätze sowie für die verwendeten Trübungsmittel bei den opaken Emails liefern. Die mittels RFA-Analyse erhaltenen Informationen sollten mit Hilfe dieser weiterführenden Untersuchungen überprüft und möglichst noch weiter verfeinert werden. Ziel der Untersuchungen sind neben neuen Erkenntnissen zu den für die Reichskrone verwendeten Materialien die Interpretation der Analysedaten hinsichtlich einer zeitlichen und lokalen Einordnung. Die Möglichkeiten und Grenzen in der Auswertung des zur Reichskrone sowie zu vergleichbaren mittelalterlichen Emailobjekten gewonnenen Datenmaterials werden derzeit im engen Austausch mit internationalen Expert*innen erarbeitet.

FORS, durchgeführt mit dem mobilen Gorgias Reflexionsspektrometer von Cultural Heritage Science Open Source (CHSOS, https://chsopensource.org/reflectance-spectroscopy-system/), ergab für jeweils alle elf Emailfarben im Vergleich der vier Tafeln untereinander übereinstimmende Spektren. Deutliche Unterschiede hingegen zeigt zum Beispiel das Farbspektrum einer grünen Emailergänzung, die an der Maiestasplatte (Platte H) zu sehen ist. Durch den Vergleich mit Referenzspektren bekannter Materialien ist es möglich, anhand der FORS-Messergebnisse farbgebende Bestandteile des Emails zu identifizieren. Beispielsweise kann Neapelgelb als die farbgebende und gleichzeitig trübende Komponente im gelben Email angenommen werden.

Die weiterführende Charakterisierung der chemischen Zusammensetzung und damit eine – wie im Fall des eben genannten Beispiels von Neapelgelb – eindeutige Identifizierung ermöglicht die Ramanspektroskopie. Aufgrund der Feinteiligkeit der figürlichen Darstellungen in Zellenschmelztechnik ist zur Durchführung der Analysen neben einem mobilen Gerät mit flexiblem Positionierungssystem eine hohe laterale Auflösung, das heißt ein µ-Ramanspektrometer notwendig.

Im Rahmen des EU-Forschungsprogramms Iperion HS (https://www.iperionhs.eu/) wurde über einen entsprechenden Forschungsantrag (Projekt ICARE) an MOLAB (Service für mobile Analysegeräte) der Zugang zu einem geeigneten Gerät ermöglicht. Mittels des portablen Spektrometers i-Raman Plus (BWTEC) mit Multilaserquelle (Wellenlängen 532 und 785 nm) führten Brenda Doherty und David Buti, CNR-SCITEC (Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche), Perugia, unterstützt vom CROWN-Projektteam vom 3.-5. Oktober 2023 die Ramanmessungen in Wien durch.

Durch die Kopplung des Systems an eine Mikrosonde mit unterschiedlichen Objektiven konnte die erforderliche kleine Messfleckgröße von 15-50 µm erreicht und die Messpositionierung mittels einer Kamera visualisiert werden. Für die insgesamt elf Emailfarben wurden möglichst homogene Bereiche auf jeder der vier Emailtafeln ausgewählt und mindestens zweifach gemessen. So konnten insgesamt 140 Spektren aufgenommen werden.

Erste Auswertungen der µ-Ramananalysen bestätigten großteils die bereits mittels RFA und FORS erhaltenen Ergebnisse: Als Basisglas fanden hauptsächlich Alkali- bzw. Alkali-Erdalkaligläser Anwendung. Auch die Art der farbgebenden Zusätze konnte weitestgehend bestätigt werden: das Gelb wurde durch Beigabe von Neapelgelb erzielt; im Türkis, Grün bzw. Blau ist Eisenoxid für das Kolorit mitverantwortlich (das für die Grundfärbung des blauen Emails verwendete Kobalt zeigt keine spezifischen Ramanbanden und kann daher mit dieser Methode nicht detektiert werden), während das Braun auf die Verwendung von Eisen- und Manganoxid zurückzuführen ist. Auch der anhand der RFA-Analysen bereits erkennbare, in der Regel übliche Zusatz von Calciumantimonat als Trübungsmittel bei den opaken Emailfarben (ausgenommen Rot und Gelb) konnte mit Hilfe der Ramananalyse eindeutig bestätigt werden.

Sabine Stanek, Martina Griesser, Teresa Lamers (23. 5. 2024)

Analysen an Vergleichsobjekten

Analysen an Vergleichsobjekten

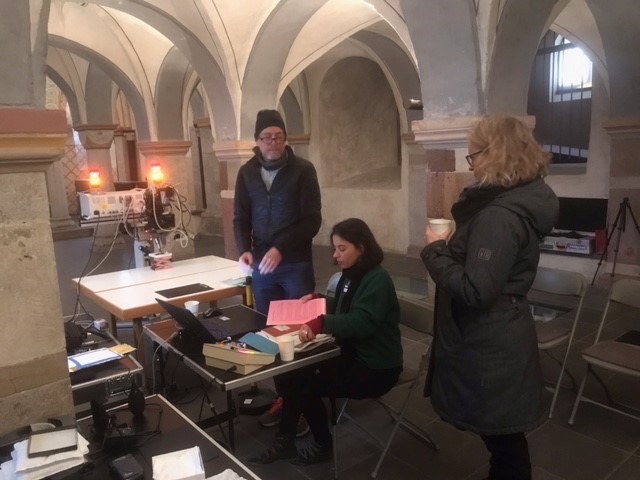

Um die technologischen und materialanalytischen Erkenntnisse aus den verschiedenen Untersuchungen an der Wiener Reichskrone mit einigen anderen Goldschmiedeobjekten ottonisch-salischer Zeit vergleichen zu können, wurden im Herbst und Winter 2023/24 drei Messkampagnen in deutschen Sammlungen sowie zusätzliche Analysen in der Kaiserlichen Schatzkammer in Wien durchgeführt. Im Fokus standen dabei Zellenschmelze an Werken, die in der Forschung in der Vergangenheit zum Teil direkt mit der Reichskrone in Verbindung gebracht wurden bzw. hinsichtlich ihrer Datierung und Lokalisierung konkretere und tragfähigere Anhaltspunkte bieten, als dies bei der Krone der Fall ist. Sie wurden jeweils vor Ort mittels 3D-Mikroskopie, Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA), Fibre Optic Reflectance Spectroscopy (FORS) und µ-Ramanspektroskopie untersucht.

Für die Dokumentation mittels optischer Mikroskopie wurde das portable HIROX 3D-Mikroskop des KHM an die jeweiligen Messorte gebracht. Die Untersuchung mit den anderen Analysenverfahren in Essen, München und Köln übernahmen seitens unserer Kooperationspartner Stefan Röhrs und Cristina Aibéo vom Rathgen-Forschungslabor der Staatlichen Museen zu Berlin (RFA-Analysen) sowie Thorsten Allscher vom Institut für Bestandserhaltung und Restaurierung der Bayerischen Staatsbibliothek in München (FORS- und µ-Ramananalysen).

In insgesamt vier Messkampagnen wurden 17 Werke im Domschatz Essen, in der Schatzkammer der Residenz, Bayerischen Nationalmuseum und der Bayerischen Staatsbibliothek in München, der röm.-kath. Pfarrkirche St. Severin in Köln und der Kaiserlichen Schatzkammer in Wien (hier ohne FORS- und µ-Ramananalysen) untersucht. Da an den unterschiedlichen Stationen mit verschiedenen Messgeräten gearbeitet werden musste, wurden die geeigneten Messparameter im Vorfeld gemeinsam mit den genannten Expert*innen als Standards definiert, um die Vergleichbarkeit der Analysendaten zu gewährleisten.

Damit stehen Bilder und Daten zu insgesamt rund 350 einzelnen Zellenschmelzen zur Verfügung, die in die Analyse, die Interpretation und den Vergleich einbezogen werden können. Noch nie gab es eine so umfassende materialwissenschaftliche Datenbasis zu derartigen Emails, die zu den handwerklich schwierigsten und damit prestigeträchtigsten Dekorformen in der mittelalterlichen Goldschmiedekunst überhaupt gehören.

Die umfassende Auswertung dieses Datenmaterials steht im Fokus der verbleibenden Monate bis zum Abschluss des Projektes. Sie erfolgt im engen Austausch mit den bereits genannten Expert*innen sowie weiteren Materialwissenschaftler*innen aus Deutschland, Frankreich und Italien.

Sabine Stanek, Martina Griesser, Franz Kirchweger (23.5.2024)

Weitere Methoden

Weitere Methoden

- UV-Vis-Spektroskopie an ausgewählten Edelsteinen

- Technische Fotografie (3.000 K, 5.000 K, UV 254 nm, UV 365 nm, IR)

- µ-Computertomografie (µ-CT) von Komponenten ohne Edelstein- oder Perlenbesatz

- Gaschromatografie mit Massenspektrometrie-Kopplung (GC-MS) an abgenommenem Probenmaterial organischer Anhaftungen

- Rasterelektronenmikroskopie (EDX-REM) an abgenommenem Probenmaterial anorganischer Anhaftungen

Kunsthistorische & Historische Forschung

Die Untersuchung der Inschriften auf der Reichskrone

Die Untersuchung der Inschriften auf der Reichskrone

Die Inschriften auf den Emailtafeln der Reichskrone haben in jüngerer Zeit verstärkt Aufmerksamkeit seitens der Geschichtswissenschaft gefunden. Sie legte in Zusammenhang mit bestimmten Buchstabenformen auf den Emailplatten Argumente vor, denen zufolge die Krone nicht vor dem späten 11. Jahrhundert entstanden sein kann, der auf dem Bügel genannte CHVONRADVS also mit König Konrad III. (reg. 1138-1152) zu identifizieren und er als Auftraggeber anzusehen sei. Dieser Datierungsansatz unterscheidet sich sehr deutlich von jenem der Kunstwissenschaft.

Im Rahmen dieses Projektes sollen erstmals sämtliche Inschriften auf der Krone gemeinsam mit dem genauen technologischen Befund in den Blick genommen und die Erkenntnisse im direkten interdisziplinären Austausch diskutiert werden.

Die Krone weist insgesamt zehn Inschriften auf.

Diese sind in vier verschiedenen Techniken auf sieben unterschiedlichen Bestandteilen der Krone angebracht: als Zellen- und Grubenschmelze auf den vier Emailtafeln des Kronreifs, in Niello auf der Rückseite des Stirnkreuzes und in einer technisch ungewöhnlichen Form als aufgefädelte kleine Perlen auf beiden Seiten des Bügels. An diesen Inschriften werden alle epigraphisch bedeutsamen Aspekte untersucht, das heißt die jeweiligen Eigenschaften als Graphismus einerseits und als Text andererseits. Hinsichtlich der graphischen Realisierung geht es nicht nur um den Stil der Schrift (Paläographie) und um dessen geschichtliche Einordnung, sondern auch um die semantischen Implikationen, welche die Anordnung der Schrift und Konventionen ihrer Zuordnung zum Bild betreffen.

Bei den Texten geht es um linguistische und orthographische Gegebenheiten sowie um Fragen der Intertextualität (Verhältnis zu anderen Texten). Das Wissen um die benutzten Quellen und deren Rezeptionsgeschichte, für die im Fall der Schriftbänder auf den Emailtafeln in der Forschung immer wieder die Krönungsliturgie genannt wurde, ist hier von großer Bedeutung. Die grundlegende Leitfrage all dieser Untersuchungen ist die nach der zeitlichen und räumlichen Einordnung der Krone und ihrer Bestandteile, verbunden mit dem Bemühen um ein vertieftes Verständnis ihres semantischen Gehalts.

Clemens M. M. Bayer (23. 11. 2022)

Zur Recherche historischer Bildquellen

Zur Recherche historischer Bildquellen

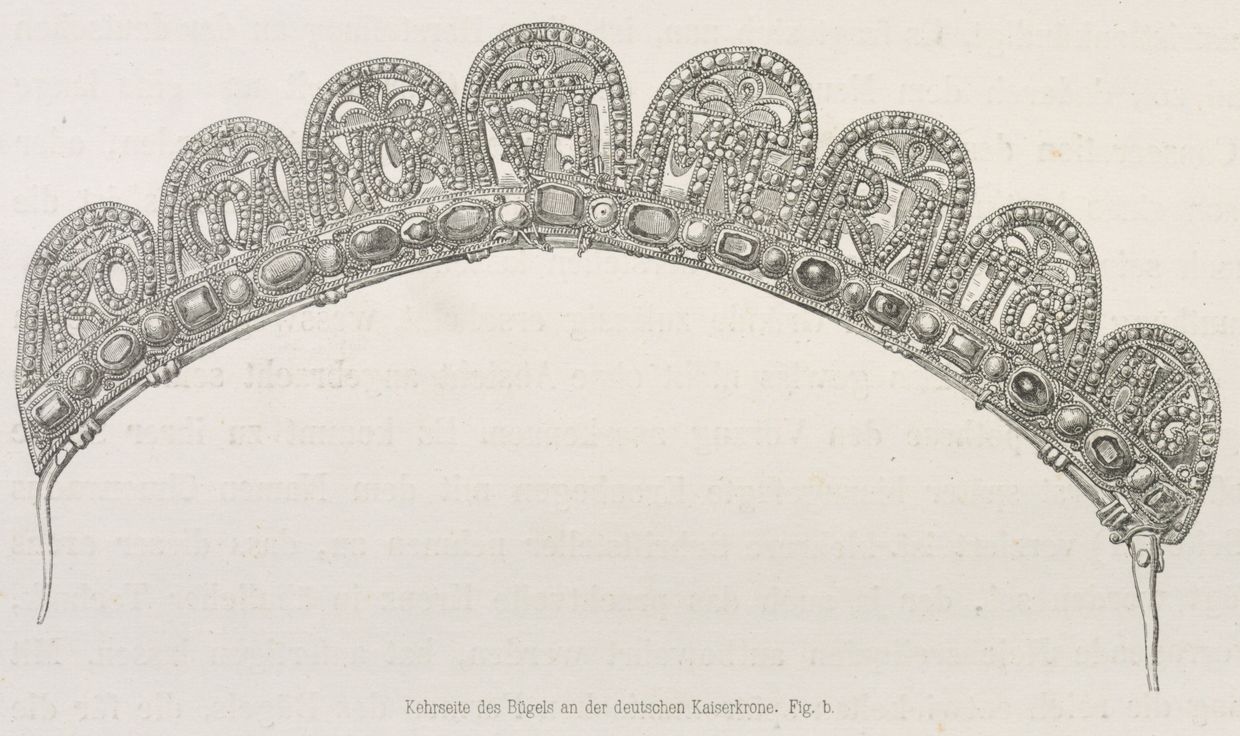

Im Rahmen der CROWN-Bildquellenrecherche wird der Frage nachgegangen, ob und inwieweit historische Darstellungen der Reichskrone dabei helfen können, Erkenntnisse zur Objektgeschichte zu gewinnen. Im Fokus der älteren Forschung standen bisher vor allem mittelalterliche Bildquellen, die häufig als konkrete Abbildungen der Reichskrone verhandelt wurden und mit deren Hilfe die Form bzw. einzelne Gestaltungselemente der Krone hergeleitet werden sollten.

Tatsächlich aber lässt sich für die Zeit vor 1500 keines dieser Bilder mit vollkommener Sicherheit als Darstellung der Wiener Krone festmachen. Dies führte zu überaus kontrovers geführten Diskussionen in der Forschung zu diesen Beispielen. Auch wenn eine Zusammenstellung dieser Bilder kaum neue Erkenntnisse für die konkreten Fragestellungen des Projektes verspricht, ist ihre systematische Dokumentation dennoch vorgesehen.

Als Zäsur in der Darstellungsgeschichte der in Wien verwahrten Krone gilt seit langem die berühmte Studie, die Albrecht Dürer nach 1510 vermutlich als Vorstufe für sein Idealbildnis Karls des Großen anfertigte. Die Überlegung, dass der nun neue Blick auf die Umwelt auch hinsichtlich der Reichskronenbilder eine größere Objekttreue erwarten lassen könnte, führte zur Entscheidung, hier einen Schwerpunkt zu setzen und möglichst viele Bildquellen der Zeit nach 1500 zu erfassen. Seit Mai 2022 wurden nun bereits rund 16.000 Einträge in nationalen und internationalen Bilddatenbanken gesichtet und auf dieser Grundlage bislang rund 550 Einträge in der internen CROWN-Datenbank angelegt.

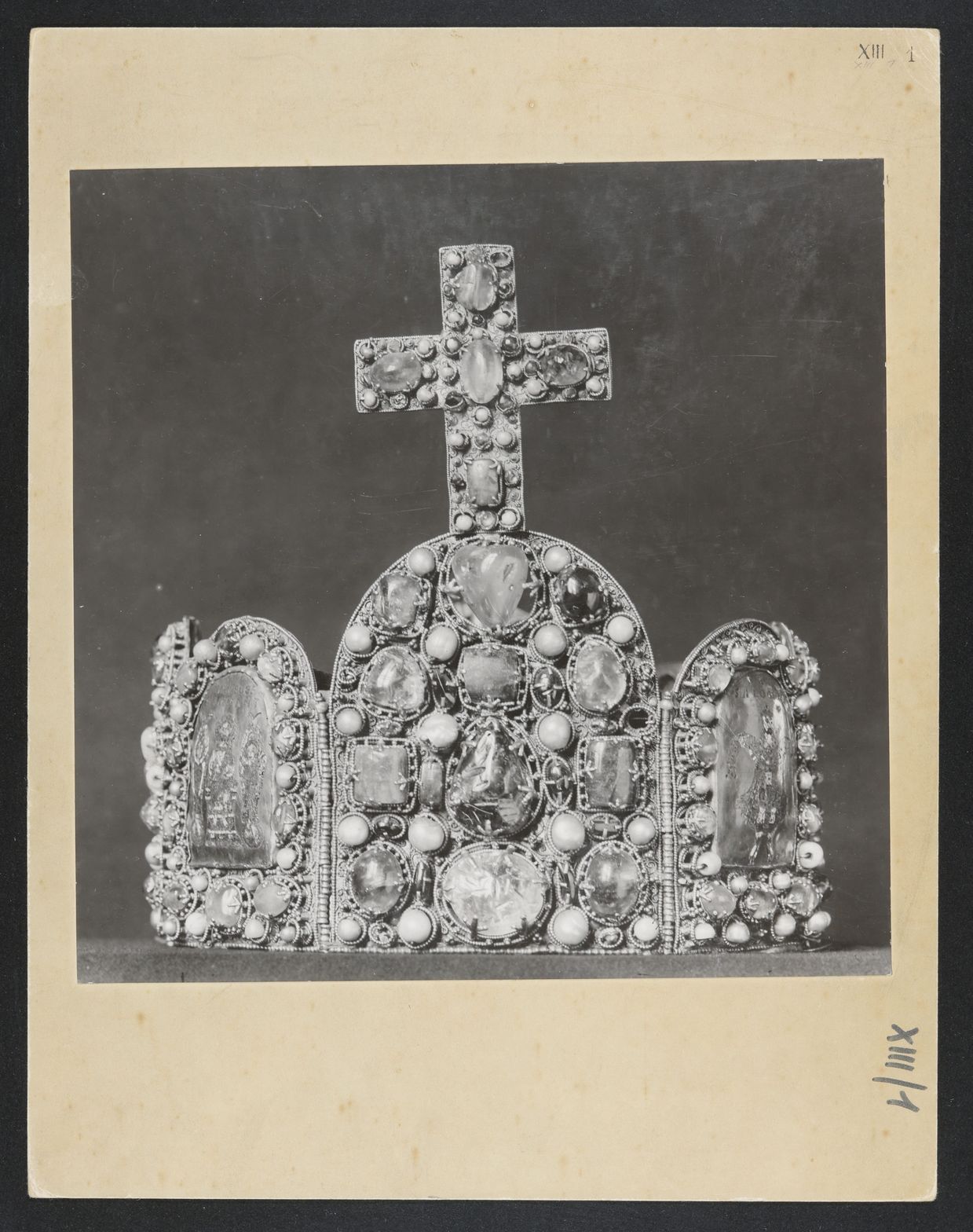

Eine detaillierte Auswertung der bisher getätigten Einträge steht noch aus. Eine Erkenntnis, die sich bereits festhalten lässt, ist aber, dass die Reichskrone in der Zeit nach Dürer zwar sehr häufig dargestellt wurde, doch nur selten so detailliert, dass sich anhand der Abbildungen ein konkreter historischer Objektzustand erschließen ließe. Ausnahmen wie etwa die 1790 veröffentlichten Stiche von Johann Adam Delsenbach, die Abbildungen in dem von Kaiser Franz Joseph I. beauftragten Prachtwerk eines Franz Bock oder die Photoabzüge des frühen 20. Jahrhunderts in den Beständen des Kunsthistorischen Museums Wien versprechen aber durchaus neue Ergebnisse zu den Fragestellungen des Projekts.

Evelyn Klammer (24. 11. 2022)

Zur Recherche historischer Textquellen

Zur Recherche historischer Textquellen

Einen wesentlichen Baustein im Projekt bildet neben der systematischen Erfassung von Bildquellen auch jene von Textquellen zur Reichskrone als Grundlage eines erweiterten Wissens um die Objektgeschichte und den heutigen Zustand. Als besonders relevant sind im Rahmen dieser Fragestellungen Textquellen aus der Zeit der Verwahrung der Reichskrone in Nürnberg (1424-1796) zu erachten, die sich zu Reparaturen und Eingriffen erhalten haben. Sie wurden bislang noch nie systematisch zusammengestellt und in Bezug auf erkennbare Eingriffe und Veränderungen an der Krone ausgewertet.

Die Erfassung von Textquellen aus der Zeit vor 1400 lässt demgegenüber in dieser Hinsicht kaum neue Erkenntnisse erwarten, da das Material bereits oft publiziert und diskutiert wurde. Dennoch sollen die in der bisherigen Forschung mit der Reichskrone und ihrer mittelalterlichen Geschichte in Verbindung gebrachten Textquellen im Rahmen des Projektes als Grundlage für die weitere wissenschaftliche Diskussion zusammengestellt und erschlossen werden.

Begonnen wird mit der Ausarbeitung eines Kataloges aller lateinischen Textquellen bis 1350, dessen Einträge folgende Struktur zeigen werden:

- „Kopf“ mit Grundangaben (Autor, Zeitstellung etc.);

- Angaben zum Kontext;

- Textausschnitt (nicht zu eng eingegrenzt);

- Übersetzung (möglichst präzise);

- Kurzkommentar zur Erschließung sprachlicher und sachlicher Probleme (nur soweit erforderlich);

- Verweise auf die wichtigsten Benutzungen der betreffenden Passage in der wissenschaftlichen Literatur.

Clemens M. M. Bayer, Franz Kirchweger (23. 11. 2022)

Recherchen zu frühneuzeitlichen Textquellen im Staatsarchiv Nürnberg

Recherchen zu frühneuzeitlichen Textquellen im Staatsarchiv Nürnberg

Verschiedene Hinweise im Aufsatz von Karl-Engelhardt Klaar zur „Sicherung und Pflege der Reichskleinodien in Nürnberg“ (in: Nürnberg – Kaiser und Reich, Ausstellung des Staatsarchivs Nürnberg, Nürnberg 1986, S. 71-82) gaben Anlass, im Staatsarchiv Nürnberg Archivalien der frühen Neuzeit zu sichten, in denen Informationen zur Nutzung, Verwahrung und Instandsetzung sowohl der Reichskrone als auch der übrigen Teile der Reichskleinodien zu erwarten waren. Im Februar 2023 konnte das Material Dank der freundlichen Unterstützung durch Archivoberrat Dr. Daniel Burger vor Ort durchgesehen und erfasst werden.

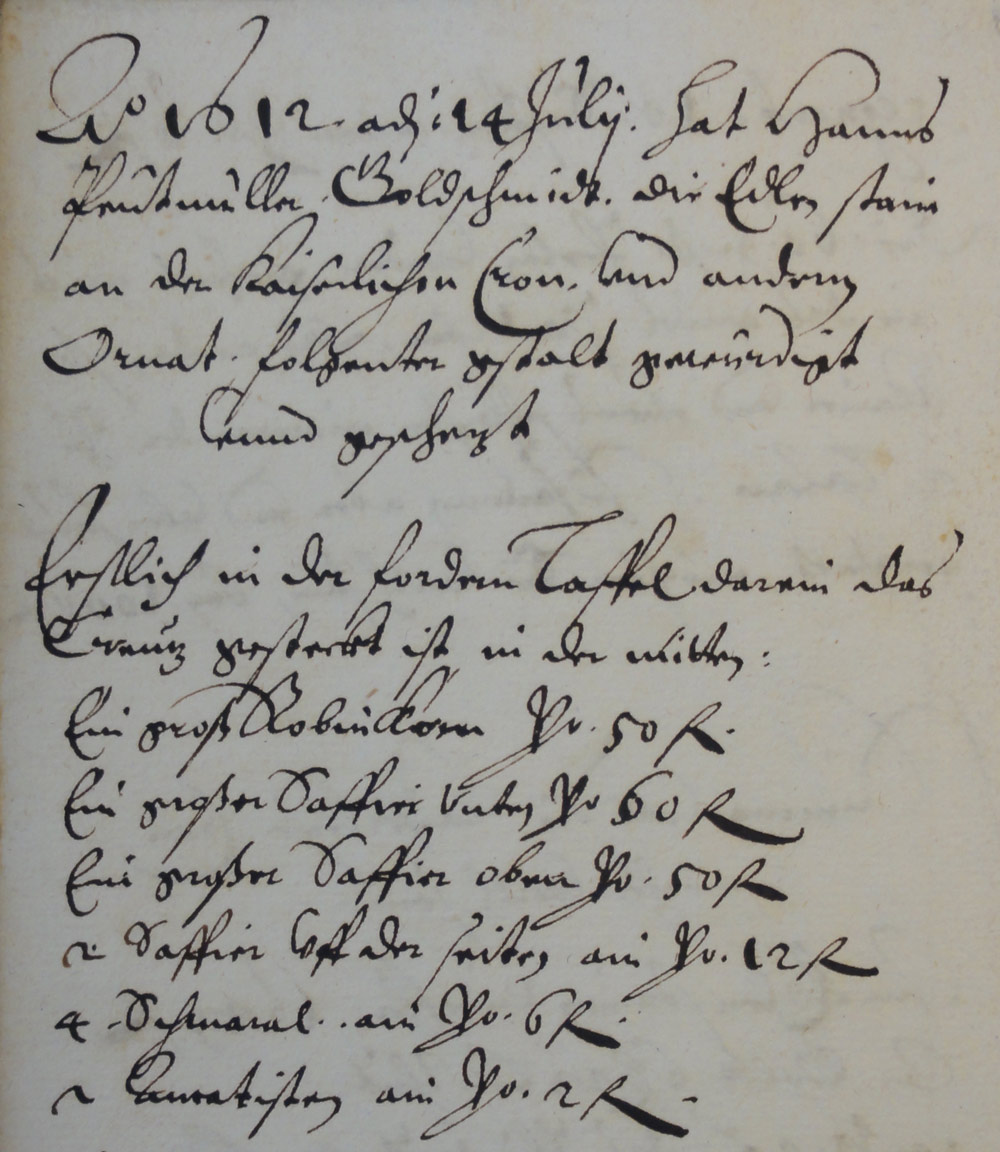

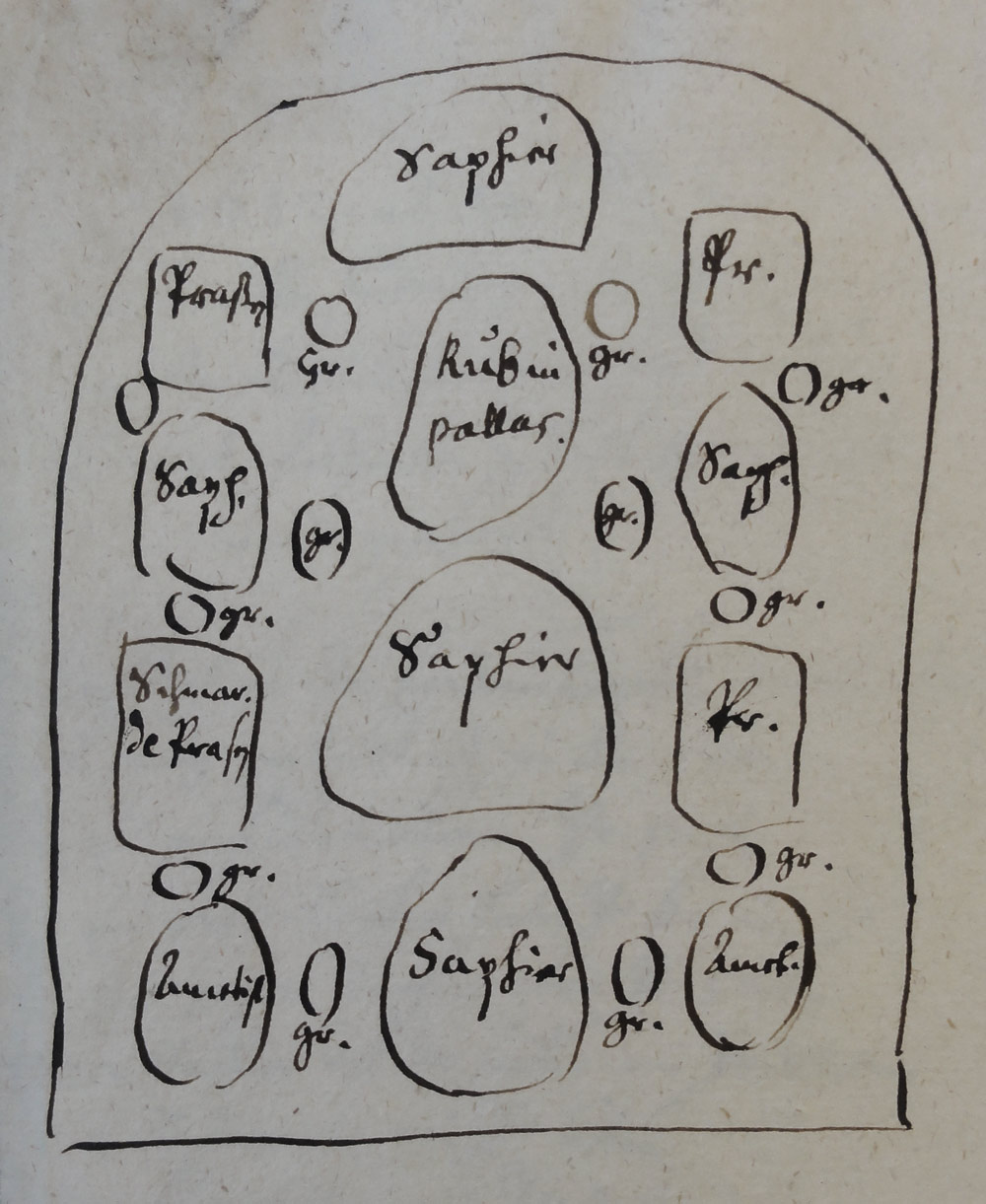

In weiterer Folge begann die Historikerin Pia Metschitzer (KHM-Archiv), für das Projekt Transkriptionen zu erarbeiten. Die inzwischen aufbereiteten Teile zeigen, dass sich darunter überaus interessante Aufzeichnungen finden, die vorhandene bzw. fehlende Teile des Stein- und Perlenbesatzes sowie Reparaturen dokumentieren. Zu den Jahren 1521, 1612, 1619 und 1630 liegen jeweils Notizen zur Überprüfung des Besatzes der einzelnen Bestandteile der Krone vor. 1612 erfolgte diese Revision offenbar im Anschluss an die Krönung von Kaiser Matthias I. und seiner Gemahlin Anna. In diesem Kontext erstellte der seit 1588 als Goldschmiedemeister in Nürnberg nachgewiesene Hans Beutmüller (gest. 1622) zugleich ein Gutachten zum materiellen Schätzwert der Krone. Diesem Gutachten wurden zwei – vielleicht ebenfalls von Beutmüller angefertigte – einfache Zeichnungen zum Steinbesatz der einzelnen Bestandteile der Krone beigelegt, die den Bestand in der jeweiligen Positionierung zu diesem Zeitpunkt dokumentieren.

Von großer Bedeutung sind ebenso Zahlungsbelege zu einzelnen Reparaturen an der Reichskrone im 17. und 18. Jahrhundert, die in der Regel zwar meist nur summarische Angaben enthalten und sich daher kaum mit konkreten Eingriffen in Verbindung bringen lassen, solche Maßnahmen aber jedenfalls eindeutig belegen.

Franz Kirchweger (28.9.2023)

Zwei neu entdeckte antike Intaglien

Zwei neu entdeckte antike Intaglien

Im Zuge der genauen Untersuchung der Reichskrone mit Hilfe der 3D-Digital-Mikroskopie [Link: Technologische Forschung / Untersuchung mittels 3D-Digital-Mikroskopie] gelang es, zwei antike Intaglien als Teil des Steinbesatzes im Bild zu dokumentieren, von deren Existenz die Forschung bislang nichts wusste. Die Bildseiten der beiden Steine liegen jeweils nach innen gekehrt in den Fassungen, weshalb sie unter normalen Bedingungen von außen nicht sichtbar sind.

Der in der unteren Reihe der Stirnplatte (A) links positionierte Amethyst zeigt eine Hafenszene mit Schiffen, der in der unteren Reihe der Nackenplatte (E) eingesetzte Stein eine halbfigurige Mänade mit Theatermaske. Die Bearbeitung erfolgt durch Prof. Erika Zwierlein-Diehl von der Universität Bonn, die als eine der international führenden Expertinnen seit Jahrzehnten zur antiken Glyptik und deren Nachleben forscht und bereits mehrfach zu antiken Gemmen und Kameen des Kunsthistorischen Museums publizierte.

Ihrem vorläufigen Kenntnisstand zufolge handelt es sich bei dem Intaglio mit der Mänade um das früheste und schönste Beispiel eines in nur wenigen Beispielen bekannten Typus. Geschaffen wurde er von einem griechischen Meister im Übergang vom späthellenistischen Stil zum augusteischen Klassizismus in der Mitte oder im 3. Viertel des 1. Jahrhunderts v. Chr. Die Gemme mit der Hafenszene im sogenannten Miniaturstil entstand Ende des 1. Jahrhunderts v. Chr. – 1. Jahrhundert n. Chr. Unter den zwölf bekannten Hafenbildern auf Gemmen gehört diese Darstellung zu den detailreichsten ihrer Art.

Franz Kirchweger (28.9.2023)

Technologische Forschung

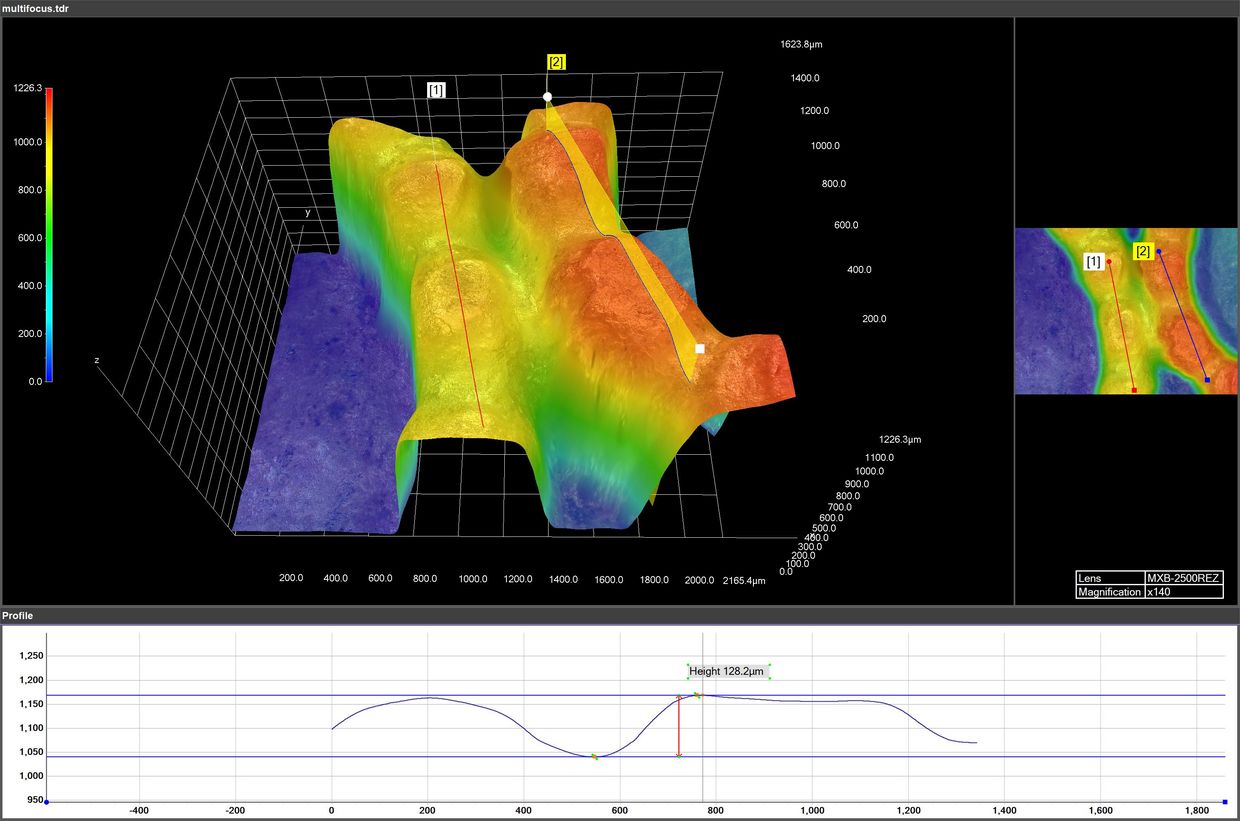

3D-Digital-Mikroskopie

Untersuchungen mittels 3D-Digital-Mikroskopie

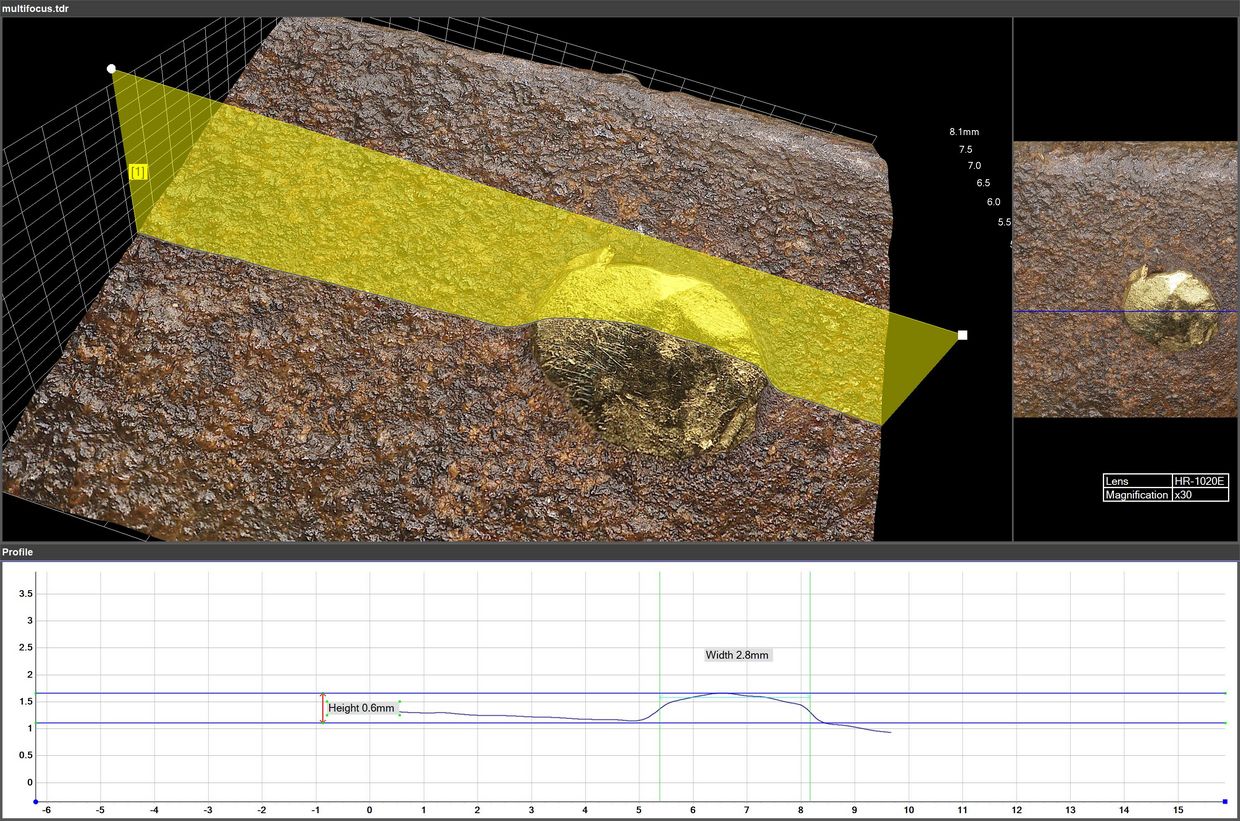

Von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Erhaltungszustandes sowie die Erforschung der Herstellungstechnik ist die systematische optische Befundung und Dokumentation der Krone selbst sowie relevanter Vergleichsbeispiele mit Hilfe der 3D-Digital-Mikroskopie. Zum Einsatz kommt das Gerät HIROX HRX-01, mit dem sich die Oberflächenmorphologie und Abmessungen von Perlen, Edelsteinen und Zierelementen in einem weiten Spektrum der Vergrößerung (10x -2500x) erfassen sowie 3D-und Panorama-Ansichten wichtiger Bereiche hochauflösend und mit hoher Tiefenschärfe darstellen lassen.

Bei einer ersten Untersuchungskampagne (März bis Juli 2022) stand vor allem die technologische Untersuchung der Goldschmiedeteile und des Edelsteinbesatzes im Zentrum.

172 Edelsteine wurden als Vorbereitung der Raman-Messungen mikroskopisch untersucht, in Auflicht und polarisiertem Licht dokumentiert. Im nächsten Schritt wurden charakteristische Einschlüsse detektiert und in verschiedenen Lichteinstellungen mit dem 3D-Mikroskop aufgenommen. Ebenso wurden insgesamt 824 formale und funktionale Komponenten der Goldschmiedearbeit (Edelstein-, Perlenfassungen, Zierelemente sowie Scharniere, Tüllen, Röhrchen) einzeln untersucht und aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen.

Damit konnten Konstruktion und Aufbau, herstellungstechnische Merkmale und goldschmiedetechnische Charakteristika erfasst, formale bzw. funktionale Unterschiede identifiziert, spätere Eingriffe wie Reparaturen, Umarbeitung oder Ergänzungen dokumentiert und der Erhaltungszustand überprüft werden. Die Spuren der Eingriffe (Reparaturdrähte und -lötungen, Hinzufügung stabilisierender Materialien, Ergänzungen, Lochbohrungen, Nieten) wurden typisiert und mit identifizierten Schadens- oder Umarbeitungsereignissen verknüpft.

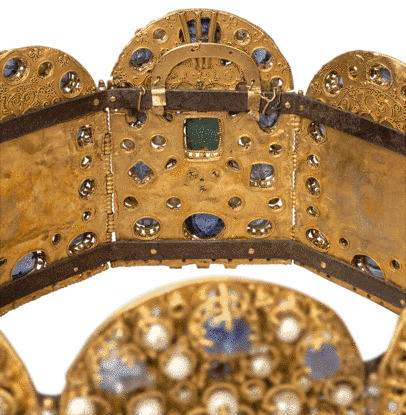

Besondere Herausforderungen stellten sich bezüglich des Vorhabens, erstmals verzerrungsfreie Aufnahmen von den Rückseiten des Kronreifs anzufertigen.

Dafür musste das Stativ des 3D-Mikroskops um einen sogenannten FlexArm (zur variablen Positionierung der Objektive aus vielen verschiedenen Raumrichtungen) erweitert und ein Aufnahmetisch mit achteckiger Öffnung konstruiert werden, um die Linse von unten in das Innere des Oktogons einführen zu können.

Zum Abschluss dieser ersten Untersuchungskampagne wurden hochauflösende Multifokus-Scans in 30facher Vergrößerung von allen Platten des Kronreifs (Vorderseite, Rückseite, Oberkante, Unterkante), des Bügels (beide Seiten, Oberkante, Unterkante), des Stirnkreuzes (Vorderseite, Rückseite) sowie der Emailtafeln (hier auch in 90facher Vergrößerung, in Auflicht und Streiflicht) angefertigt.

Helene Hanzer, Teresa Lamers, Herbert Reitschuler, Sabine Stanek (28. 11. 2022)

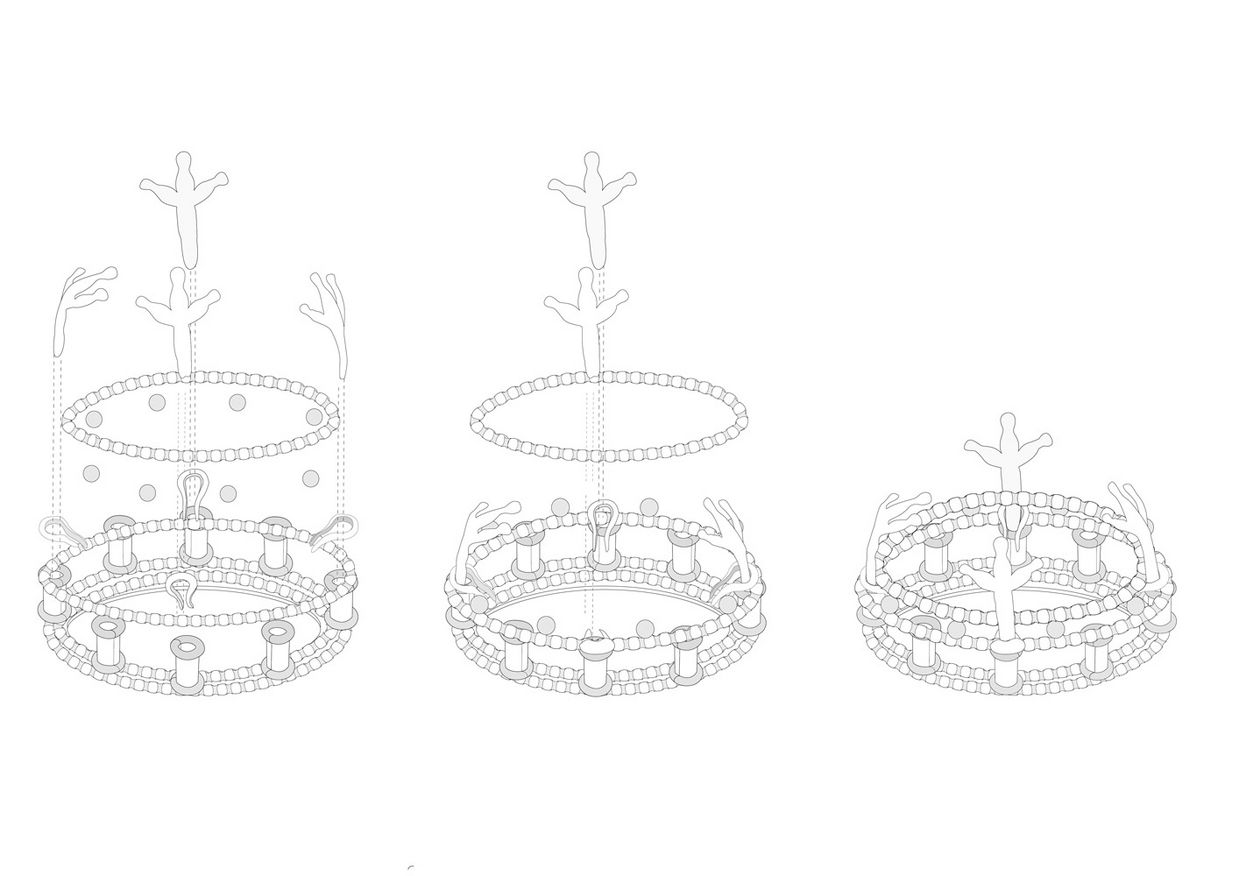

Technische Zeichnungen

Technische Zeichnungen

Das Hauptaugenmerk bei den Untersuchungen zur Herstellungstechnik liegt auf den angewandten Techniken, den konstruktiven Details und den formalen Charakteristika der einzelnen Bauteile der Krone.

Die anhand der optischen Untersuchungen und der photographischen Dokumentation gewonnenen Beobachtungen und Erkenntnisse werden laufend schriftlich ausgearbeitet und in der CROWN-Datenbank erfasst. Zusätzlich werden von Herbert Reitschuler technische Zeichnungen verschiedenster Art angefertigt. Dazu gehören unter anderem Explosionszeichnungen zum Aufbau der einzelnen Typen an Stein- und Perlenfassungen, die es ermöglichen, den komplexen Aufbau und die Funktion der Bauteile darzustellen. Als Beispiel wird hier eine Zeichnung zum Typ „Hochfassung für Steine mit dreifingrigen Krallen“ gezeigt und einer Photographie gegenübergestellt. Alle Fassungen dieses Typs für die großen Steine am Kronreif folgen demselben Konstruktionsprinzip, das der jeweiligen Größe und Form des Steines individuell angepasst wurde.

Helene Hanzer (4. 10. 2023)

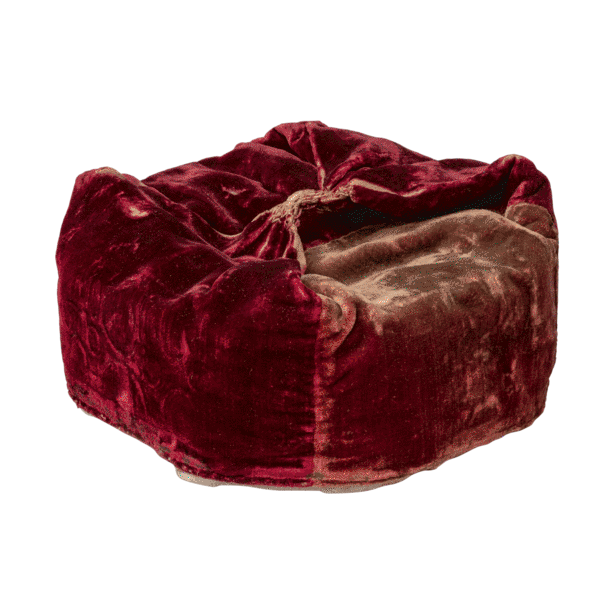

Untersuchung der Kronenhaube

Untersuchung der Kronenhaube

Im Zuge von CROWN wird erstmals auch die Kronenhaube einer technologischen Untersuchung und kunsthistorischen Bearbeitung unterzogen.

Die erhaltene Haube entstand deutlich später als die Krone selbst, spielte jedoch eine große Rolle bei den Krönungen. Im Zuge der Anproben und Anpassungen, die in zahlreichen Berichten des 17. und 18. Jahrhunderts seitens Nürnberger Gesandter erwähnt werden, wurde sie nicht nur mit Hilfe von Polstern im Inneren angepasst, von denen einige flexibel sind und entnommen werden können. Offenbar nähte man sie darüber hinaus bei Bedarf zusätzlich an der Krone fest, was sich aus erhaltenen Fadenresten und nähtechnischen Spuren erschließen lässt.

Der Aufbau der mehrschichtigen Haube, die aus zwei sich farblich voneinander unterscheidenden Seidensamten zusammengenäht wurde, steht im Zuge des Projektes weiter im Fokus der Untersuchung, um zusätzliche Aufschlüsse zur Genese der Haube und zu den Adaptierungen für die Krönungen zu gewinnen.

Zusätzlich sind technologische Analysen der Farbstoffe, der konkreten Bindungsarten der Gewebe wie auch des Zuschnitts in Ausarbeitung. In der Zusammenschau mit den Informationen, die sich in den historischen Textquellen finden, sowie mit kunsthistorischen Beobachtungen lassen diese Analysen viele weitere Erkenntnisse zur Entstehungs- und Verwendungsgeschichte der Haube in Verbindung mit der Reichskrone erwarten.

Katja Schmitz-von Ledebur, Sabine Svec (7. Juni 2024)

Wer war beteiligt?

Das KHM-interne Projektteam vereinte kunst-, konservierungs- und naturwissenschaftliches Wissen und Know-how.

Gleichwohl galt es in der Vorbereitung und Umsetzung der Untersuchungen sowie bei der Auswertung der Ergebnisse in allen Fachbereichen das Gespräch mit internationalen Expert*innen zu suchen, Erfahrungen auszutauschen, Methoden und Zielsetzungen zu diskutieren.

Viele Fachkolleg*innen hatten sich bereit erklärt, das Projekt in Hinblick auf einen inhaltlichen Austausch und unter Einsatz eigener Ressourcen zu unterstützen. Ihnen sei an dieser Stelle für ihre Hilfestellungen ebenso ausdrücklich gedankt wie den Kolleg*innen im KHM-Museumsverband, die dem Projektteam bei der Datenerfassung und -aufbereitung (Maja Gušavac, Peter Kloser, Werner Mahlknecht, Henje Richter, Hanna Schneck), den technologischen Untersuchungen (Nikoletta Sárfi, Andreas Uldrich) sowie der Erfassung von Archivalien (Susanne Hehenberger) mit Rat und Tat zur Seite standen.

Konservierungswissenschaften

- Helene Hanzer

- Teresa Lamers

- Herbert Reitschuler

Naturwissenschaften

- Martina Griesser

- Sabine Stanek

- Katharina Uhlir

Kunst- & Geschichtswissenschaft

- Franz Kirchweger

- Evelyn Klammer

- Pia Metschitzer

Organisatorische Unterstützung: Dominik Cobanoglu, Doris Prlic, Julia Spitaler, Stella Wisgrill

Externe Expert:innen

- Maurizio ACETO,

Dept . Scienze e Innovazione Tecnologica , Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", Alessandria - Angelo AGOSTINO,

Dipartimento di Chimica – Sezione Materiali Inorganici, Università di Torino - Cristina AIBÉO,

Rathgen-Forschungslabor, Staatliche Museen zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz - Thorsten ALLSCHER,

Institut für Bestandserhaltung und Restaurierung, Bayerische Staatsbibliothek, München - Clemens M. M. BAYER,

Bonn/Lüttich - Klaus Gereon BEUCKERS,

Kunsthistorisches Institut der Christian-Albrechts-Universität, Kiel - Harals DRÖS,

Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Heidelberg - Birgitta FALK,

Domschatzkammer, Aachen - Andrea FISCHER,

Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart - Monica GALEOTTI,

Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro

- H. Albert GILG,

Lehrstuhl für Ingenieurgeologie, Technische Universität München - Matthias HEINZEL,

Leibniz Zentrum für Archäologie (LEIZA) (bis 31.12.2022: Römisch-Germanisches Zentralmuseum RGZM) - Klaudia HRADIL,

Röntgenzentrum der Technischen Universität Wien - Stefanos KARAMPELAS,

Laboratoire Français de Gemmologie, Paris - Ludger KÖRNTGEN,

Historisches Seminar, Arbeitsbereich Mittelalterliche Geschichte, Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz - Lothar LAMBACHER,

Kunstgewerbemuseum, Staatliche Museen zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz - Werner MALECZEK,

Institut für österreichische Geschichtsforschung, Universität Wien - Lutz NASDALA,

Institut für Mineralogie und Kristallographie der Universität Wien - Michael PETER,

Abegg-Stiftung, Riggisberg

- Martina PIPPAL,

Kunsthistorisches Institut, Universität Wien - Ina REICHE,

Institut de recherche de Chimie Paris (IRCP) und Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), Paris - Stefan RÖHRS,

Rathgen-Forschungslabor, Staatliche Museen zu Berlin, - Stiftung Preußischer Kulturbesitz - Romedio SCHMITZ-ESSER,

Historisches Seminar, Universität Heidelberg - Bernd SCHNEIDMÜLLER,

Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Heidelberg - Sebastian SCHOLZ,

Historisches Seminar, Universität Zürich - Hiltrud WESTERMANN-ANGERHAUSEN,

Köln - Viola WINKLER, Naturhistorisches Museum Wien

- Andreas ZAJIC,

Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien - Erika ZWIERLEIN-DIEHL,

Klassische Archäologie, Universität Bonn

Was beschäftigte uns sonst noch?

Dieser Abschnitt informiert über Tätigkeiten, die das CROWN-Team zusätzlich zu den verschiedenen Untersuchungskampagnen inhaltlich und organisatorisch beschäftigten.

Dazu zählten die Vortrags- und Publikationstätigkeit und die Aufbereitung des umfangreichen Datenmaterials, damit dieses nach Abschluss des Projektes Interessierten online verfügbar gemacht werden kann, ebenso wie beispielsweise die Filmdokumentation, die das CROWN-Team in verschiedenen Phasen der Projektarbeit begleitete.

Am 30. Jänner 2023 veranstaltete das Kunsthistorische Museum eine Pressekonferenz zum Projekt, die großes Echo in der Medienlandschaft fand. Presseunterlagen sind für Interessierte hier verfügbar.

Internationale Tagung

Wien, 26.–27. Juni 2025

Weltmuseum Wien, Forum, Neue Hofburg, 1010 Wien

Vom 26. bis 27. Juni präsentierten internationale Expert*innen auf Einladung des Kunsthistorischen Museums Beobachtungen und Erkenntnisse zu materialanalytischen und kunsttechnologischen sowie historischen und kunsthistorischen Fragestellungen, die im Zentrum des dreijährigen Forschungsprojektes CROWN. Untersuchungen zu Materialität, Technologie und Erhaltungszustand der Wiener Reichskrone standen.

Der interdisziplinäre Ansatz des CROWN Projekts bildete auch den konzeptionellen Rahmen für die Präsentationen. Expert*innen aus den Bereichen der Kunst- und Geschichtswissenschaften, der Erd-, Natur- und Konservierungswissenschaften gewährten Einblicke in ihre Forschungen zu unterschiedlichen Aspekten der Reichskrone und weiterer Goldschmiedewerke ottonisch-salischer Zeit.

Forschungstraditionen wurden kritisch reflektiert, Möglichkeiten und Grenzen der Zugänge seitens der verschiedenen Disziplinen besprochen sowie Untersuchungen und Überlegungen zu den verschiedenen Bestandteilen der Krone selbst zur Diskussion gestellt. Die Vielfalt an Perspektiven und der Austausch machten deutlich, wie komplex die Reichskrone hinsichtlich ihres Bestandes und ihrer Geschichte ist und dass die Ergebnisse unterschiedlicher Disziplinen – vor allem in Hinblick auf die Datierung – auch weiter unvereinbar nebeneinanderstehen gelassen werden müssen. Zugleich hat sich allerdings gezeigt, dass die Forschung aktuell ein prinzipiell stärkeres Bewusstsein für die vielen grundsätzlichen Lücken im Lehrbuchwissen und im Objektbestand zeigt, der heutige Wissensstand also nur sehr bedingt definitive Aussagen und Festlegungen zulässt. Das Eingeständnis offener Fragen wurde in diesem Kontext daher als sinnvoller erachtet, als die Konstruktion neuer Hypothesen, die sofort wieder in Zweifel gezogen werden können.

Die Arbeit, die das Projekt in vielen Bereichen der Grundlagenforschung leistete, fand große Anerkennung. Für weiterführende Forschungen zur Krone selbst, zu Zellenschmelzen des Früh- und Hochmittelalters oder auch zur Herkunft und Verwendung von Edelsteinen und Perlen an mittelalterlichen Goldschmiedewerken im lateinischen Westen sind sie von höchster Relevanz. Die in Ausarbeitung befindliche Abschlusspublikation zum CROWN-Projekt, die im Laufe des Jahres 2026 erscheinen soll, wird dazu vielfältige und umfassende Ansatzpunkte bieten.

Isabella Schwarzer / Franz Kirchweger (10. Juli 2025)

Vorträge & Workshops

Vorträge & Workshops

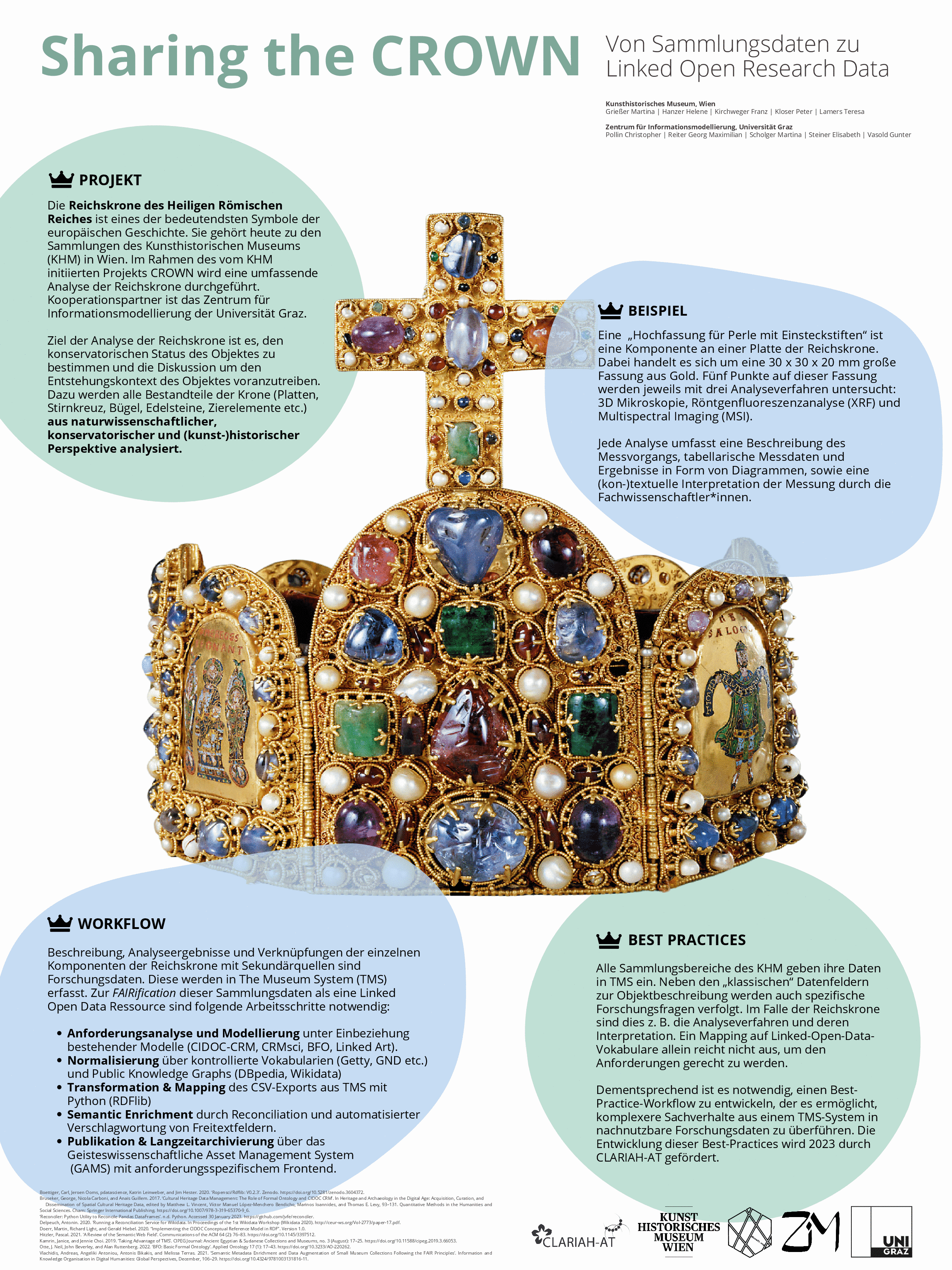

- Christopher Pollin, Martina Scholger, Elisabeth Steiner u.a., Poster-Präsentation „Sharing the CROWN – Von Sammlungsdaten zu Linked Open Research Data“, Jahrestagung des Verbands „Digital Humanities im deutschsprachigen Raum“ Trier und Luxemburg (13.–17.3.2023)

- Franz Kirchweger, Vortrag „CROWN. Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt zu Materialität, Technologie und Erhaltungszustand der Wiener Reichskrone“, Tagung „Nicolaus Virdunensis Fabricavit. Das Goldschmiedewerk des Nikolaus von Verdun im Stift Klosterneuburg – Materialtechnologie und kunsthistorische Perspektiven“, Klosterneuburg, 11.–13. Mai 2023

- Teresa Lamers, Chutimun Chanmuang N., Vortrag “Where conservators meet mineralogists: The CROWN project – an interdisciplinary study of the Imperial Crown”, Vortragsreihe am Institut für Mineralogie und Kristallographie der Universität Wien, 23. Juni 2023

- Chutimun Chanmuang N., Vortrag „Gem spinel in the Imperial Crown of the Holy Roman Empire: Evidence for very early gemstone heating?“, MinWien 2023, 18. September 2023.

- Martina Griesser, Vortrag „The splendour of the Imperial Crown of the Holy Roman Empire – Illuminating the gemstones by photoluminescence and Raman spectroscopy“, 19th Confocal Raman Imaging Symposium (25.–27.9.2023), Ulm, 25. September 2023

- Hanna Schneck, Vortrag “Das Crown-Projekt am Kunsthistorischen Museum Wien“, Goobi-Tage (26.–27.9.2023), Göttingen, 27. September 2023

- Roundtable “Die Wiener Reichskrone – Historische und Kunsthistorische Fragestellungen“, Wien, 16.–17. Juni 2023

Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Clemens M.M. Bayer (Bonn/Lüttich), Klaus Gereon Beuckers (Universität Kiel), Harald Drös (Akademie der Wissenschaften, Heidelberg), Birgitta Falk (Domschatzkammer Aachen), Martina Griesser (KHM, Wien), Helene Hanzer (KHM, Wien), Franz Kirchweger (KHM, Wien), Ludger Körntgen (Universität Mainz), Teresa Lamers (KHM, Wien), Werner Maleczek (Universität Wien), Michael Peter (Abegg-Stiftung, Riggisberg), Martina Pippal (Universität Wien), Herbert Reitschuler (KHM, Wien), Romedio Schmitz-Esser (Universität Heidelberg), Sebastian Scholz (Universität Zürich), Hiltrud Westermann-Angerhausen (Köln), Andreas Zajic (Akademie der Wissenschaften, Wien).

Organisatorische und technische Unterstützung:

Dominik Cobanoglu, Stefan Braith und Jana Schuller-Frank.

CROWN lud die genannten Expertinnen und Experten zur Geschichte und Kunst des frühen und hohen Mittelalters ein, um über Zielsetzungen und Status quo des Projektes zu diskutieren und sich im direkten Gespräch zu den unterschiedlichen Datierungsansätzen und den damit verbundenen Argumenten auszutauschen. Wie zu erwarten, gab es zur Frage der Datierung keine einfachen und schnellen Lösungen, aber das große Interesse und die konkrete Bereitschaft, über diese und andere wichtige Fragen (ursprüngliche Funktion, Bezug der einzelnen Bestandteile zueinander, Zeitstellung wichtiger Vergleichsobjekte) weiter zu diskutieren.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Roundtable-Gespräch am 16.–17. Juni 2023 in Wien

- Workshop “Interdisziplinäres Forschungsprojekt CROWN“, Wien, 21.–22. September 2023

Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Maurizio Aceto (Università degli Studi del Piemonte Orientale, Alessandria), Cristina Aibeo (Rathgen-Forschungslabor, Staatliche Museen zu Berlin – SPK), Thorsten Allscher (Institut für Bestandserhaltung und Restaurierung, Bayerische Staatsbibliothek, München), Clemens M.M. Bayer (Bonn/Lüttich), Andrea Fischer (Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart), Martina Griesser (KHM, Wien), Helene Hanzer (KHM, Wien), Matthias Heinzel (Leibniz Zentrum für Archäologie – LEIZA, Mainz), Franz Kirchweger (KHM, Wien), Ludger Körntgen (Universität Mainz), Lothar Lambacher (Kunstgewerbemuseum, Staatliche Museen zu Berlin – SPK), Teresa Lamers (KHM, Wien), Ina Reiche (Institut de recherche de Chimie Paris (IRCP) und Centre de recherche et de restauration des musées de France, Paris), Herbert Reitschuler (KHM, Wien), Stefan Röhrs (Rathgen-Forschungslabor, Staatliche Museen zu Berlin – SPK), Sabine Stanek (KHM, Wien), Katharina Uhlir (KHM, Wien).

Organisatorische und technische Unterstützung:

Dominik Cobanoglu, Julia Spitaler.

Als Folgeveranstaltung zu einem am 4.11.2022 als Video-Konferenz abgehaltenen Austausch mit diesen Expertinnen und Experten aus den Bereichen der Natur-, Konservierungs- und Geisteswissenschaften fand vom 21.–22.9.2023 ein Treffen in Wien statt. Dabei wurden auf der Grundlage des aktuellen Standes der Untersuchungen erste Erkenntnisse, Fragen und weitere Perspektiven diskutiert, sowie Einschätzungen und Hinweise gegeben und geteilt. Ein besonderer Fokus lag dabei auf den Emailanalysen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Roundtable-Gespräch am 16.–17. Juni 2023 in Wien

- Teresa Lamers, „Anwendung verschiedener Analysemethoden zur Identifizierung der für die Reichskrone verwendeten Materialien“. Vortrag im Rahmen der Ausstellung „Conservator at Work“, Universität für angewandte Kunst, Wien, 9. November 2023

- Franz Kirchweger, „CROWN. Untersuchungen zu Technik, Materialität und Erhaltungszustand der Wiener Reichskrone. Eine Zwischenbilanz“. Vortrag am Institut für Geschichte der Universität Wien in Kooperation mit dem Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit, Wien, 13. Dezember 2023

- Franz Kirchweger, „The Imperial Crown in Vienna and its Enamels“. Vortrag im Rahmen der Sektion „Light from the East? Byzantine Enamels in Cross-Cultural Context (Ninth through Eleventh Centuries)" am 59th International Congress of Medieval Studies, Kalamazoo (MI), 10. Mai 2024

- Franz Kirchweger, Teresa Lamers, „CROWN. Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt zur Wiener Reichskrone“. Vorlesung & Kolloquium im Rahmen der interdisziplinären Ringvorlesung „Material Culture 2.0. Neue Forschungen zur materiellen Kultur des Mittelalters und der frühen Neuzeit im Dialog zwischen Kunstgeschichte und Materialwissenschaften", Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, 7. Juni 2024

- Franz Kirchweger, „Das ist die kron keyser karels“. Bild- und Textquellen zur Wiener Reichskrone im Fokus der Forschung“. Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe Donnerstagabend im Museum im Kunsthistorischen Museum Wien, 4. Juli 2024

Vortrag von Franz Kirchweger „Das ist die kron keyser karels“ im Rahmen von Donnerstagabend im Museum im Kunsthistorischen Museum Wien am 4. Juli 2024.

- Franz Kirchweger, „CROWN. Aktuelle Forschungen zu Technik, Materialität und Erhaltungszustand der Wiener Reichskrone“, Vortragsreihe „Junge Mittelalterforschung“ des Museums unterm Trifels, 21. August 2024

- Christopher Pollin, Martina Griesser, Poster-Präsentation „Sharing the CROWN – Establishing a Workflow from Collecting Data to Linked Research Data“, CLARIAH-AT-Roadshow, Paris Lodron Universität Salzburg, 13. September 2024

- Teresa Lamers, „Erkenntnisse zu den vier Emailtafeln der Reichskrone auf der Basis optischer und materialanalytischer Methoden“, Vortrag am VII. Forum Kunst des Mittelalters, Universität Jena, 25.–27. September 2024

- Franz Kirchweger, „Leuchtende Steine. Facetten von Transparenz und Diaphanie in der ottonisch-salischen Goldschmiedekunst“, Vortrag am VII. Forum Kunst des Mittelalters, Universität Jena, 25.–27. September 2024

- CROWN-Workshop „Kunst- und geschichtswissenschaftliche Fragestellungen“, Heidelberg, 24.–25. September 2024 (veranstaltet in Kooperation mit der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und der Universität Heidelberg)

Teilnehmer*innen:Clemens M. M. Bayer (Lüttich/Bonn), Kathrin Berghoff (Universität Heidelberg), Klaus Gereon Beuckers (Universität Kiel), Harald Drös (Heidelberger Akademie der Wissenschaften), Birgitta Falk (Domschatzkammer Aachen), Martina Griesser (KHM, Wien), Helene Hanzer (KHM, Wien), Martin Hoernes (Ernst von Siemens Kunststiftung), Dorothee Kemper (Dt. Verein für Kunstwissenschaft, Berlin), Franz Kirchweger (KHM, Wien), Ludger Körntgen (Universität Mainz), Lothar Lambacher (ehem. Kunstgewerbemuseum Berlin), Teresa Lamers (KHM, Wien), Tino Licht (Universität Heidelberg), Werner Maleczek (Universität Wien), Rebecca Müller (Universität Heidelberg), Michael Peter (Abegg-Stiftung, Riggisberg), Martina Pippal (Universität Wien), Herbert Reitschuler (KHM, Wien); Romedio Schmitz-Esser (Universität Heidelberg), Bernd Schneidmüller (Universität Heidelberg), Sebastian Scholz (Universität Zürich), Sabine Stanek (KHM, Wien), Katharina Uhlir (KHM, Wien), Hiltrud Westermann-Angerhausen (ehem. Museum Schnütgen, Köln), Andreas Zajic (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien)

Organisatorische Unterstützung: Daria Soboleva

- Martina Griesser, „Studying the materials and technology of the Imperial Crown in Vienna: Insights into a still ongoing interdisciplinary, multi-analytical research project“, Vortrag im Rahmen der IConS 2024 – International Conservation and Science Conference, Hungarian National Conservation Centre – Museum of Fine Arts (OMRRK), Budapest, 3.–4. Oktober 2024

- CROWN-Workshop „Enamels on the Imperial Crown and comparable objects“, 7.–8. Oktober 2024, Wien

Teilnehmer*innen: Maurizio Aceto (Università degli Studi del Piemonte Orientale, Alessandria), Cristina Aibéo (Rathgen-Forschungslabor, Staatliche Museen zu Berlin – SPK), Thorsten Allscher (Institut für Bestandserhaltung und Restaurierung, Bayerische Staatsbibliothek, München), Marie Godet (Centre de recherche et de restauration des musées de France, Paris), Martina Griesser (KHM, Wien), Franz Kirchweger (KHM, Wien), Teresa Lamers (KHM, Wien), Herbert Reitschuler (KHM, Wien), Ina Reiche (Institut de recherche de Chimie Paris [IRCP] und Centre de recherche et de restauration des musées de France, Paris), Stefan Röhrs (Rathgen-Forschungslabor, Staatliche Museen zu Berlin – SPK), Nikoletta Sárfi (KHM, Wien), Sabine Stanek (KHM, Wien), Katharina Uhlir (KHM, Wien)

Organisatorische Unterstützung: Julia Spitaler

- Franz Kirchweger, „Kaiser Konrad II. und die Insignien des Reiches“, Vortrag im Rahmen der Reihe „Inszenierung der Macht im Mittelalter“, Alter Dom St. Johannis, Mainz, 16. Oktober 2024

- Franz Kirchweger, „Unter der Lupe. Aktuelle Forschungen zur Wiener Reichskrone“, Vortrag im Rahmen des Forschungskolloquiums „Geschichtswissenschaft in der Diskussion“, Universität Innsbruck, 4. November 2024

- Clemens M. M. Bayer, „La courrone du Saint-Empire (Vienne, Trésor imperial): status quaestionis. Enjeux et ambitions d’un projet de recherche international et interdisciplinaire“, Vortrag im Rahmen des 14. Studientages FRS-FNRS, Liège, 8. November 2024

- Teresa Lames, „Conservation studies on the imperial crown – embedded in an interdisciplinary research project“, Vortrag (remote) im Rahmen des Ulrich Schiessl PhD Colloquiums an der Universitat Politècnica de València, 19.–20. November 2024

- Christopher Pollin, Christian Steiner, Hanna Schneck, „So komplex ist die CROWN. Best Practices für die Erstellung und Modellierung von Linked Open Data“, Vortrag im Rahmen der 10. Digitalen Bibliothek, „Zurück (und) in die Zukunft“, Institut für Digitale Geisteswissenschaften, Universität Graz, 28.–29. November 2024

- Franz Kirchweger (gemeinsam mit Martina Pippal), „Die Forschung zur Wiener Reichskrone. Rückblicke, Einblicke, Ausblicke“, Vortrag für die Gesellschaft der Freunde der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 4. Dezember 2024

Publikationen

Publikationen

- Lutz Nasdala –Teresa Lamers – H. Albert Gilg – Chutimun Chanmuang N. – Martina Griesser – Franz Kirchweger – Annalena Erlacher – Miriam Böhmler – Gerald Giester, „The Imperial Crown of the Holy Roman Empire, Part I: Photoluminescence and Raman Spectroscopic Study of the Gemstones“, in: The Journal of Gemmology 38/ 5, 2023, 448-473.

Siehe das PDF hier. - Lutz Nasdala – Teresa Lamers – H. Albert Gilg – Chutmin Chanmuang N. – Martina Griesser – Franz Kirchweger – Annalena Erlacher – Miriam Böhmler – Gerald Giester, „Gem Spinel in the Imperial Crown of the Holy Roman Empire: Evidence for Very Early Gemstone Heating?“, in: Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft 169, 2023, 206–207

- Erika Zwierlein-Diehl, „Drei antike Amethyst-Intaglien an der Wiener Reichskrone“, in: Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Instituts in Wien 92, 2023, 333–351

- H. Albert Gilg – Teresa Lames – Stefanos Karampelas, „The Imperial Crown of the Holy Roman Empire Part II: Geographic origin of gems and Historical Context“, in: The Journal of Gemmology 40/1, 2025 (in Vorbereitung)

- Teresa Lamers – Franz Kirchweger – Helene Hanzer – Martina Griesser – Katharina Uhlir – Lutz Nasdala – H. Albert Gilg – Stefanos Karampelas – Stefan Röhrs, „On the possibilities and limitations of provenance attribution through material analyses: New insights on the Imperial Crown of the Holy Roman Empire“, in: Conservar Património, 2025 (in Vorbereitung)

Digitale Projektdaten

Digitale Projektdaten

Hinsichtlich der Verwaltung und Aufbereitung der digitalen Daten zu den rund 1.750 Komponenten der Krone sieht sich CROWN grundsätzlich den internationalen FAIR-Prinzipien („findable, accessible, interoperable, re-usable“) verpflichtet. Ausgangspunkt für die Erfassung der Daten in den verschiedensten Formaten (Text-, Bild- und Messdateien) ist die seit vielen Jahren am KHM-Museumsverband genutzte Objektdatenbank „The Museum System“ (TMS). Die FAIRification dieser Daten als Linked Open Data Ressource erforderte jedoch verschiedene Arbeitsschritte (Modellierung, Normalisierung, Transformation und Mapping, Semantic Enrichment), die im Fokus eines eigenen Forschungsprojektes „Sharing the Crown. Von Sammlungsdaten zu Linked Open Research Data“ standen. Eine erste Phase zur Datenaufbereitung wurde dabei dankenswerterweise von CLARIAH-AT gefördert:

https://digital-humanities.at/en/dha/s-project/sharing-crown-establishing-workflow-collection-data-linked-research-data

Die Umsetzung in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Informationsmodellierung an der Universität Graz (Christopher Pollin, Georg Maximilian Reiter, Martina Scholger, Elisabeth Steiner, Gunter Vasold, Christina Burgstaller) hat wichtige Grundlagen für die Veröffentlichung und Langzeitarchivierung einer erheblich größeren Zahl an Forschungsdaten geschaffen, als dies im Rahmen einer Buchpublikation möglich wäre. Aufgrund fehlender Finanzierung konnte die ursprünglich geplante Publikation im zertifizierten Forschungsdatenrepositorium „Geisteswissenschaftliches Asset Management System – GAMS“ während der Projektlaufzeit nicht umgesetzt werden.

2023 wurde am KHM-Museumsverband die zur Koordinierung von Digitalisierungsprojekten im Bereich von Bibliotheksbeständen und Bilddaten entwickelte Open-Source-Software Goobi (intranda GmbH) eingerichtet, die in weiterer Folge in mehreren Schritten projektspezifisch adaptiert werden konnte. 2025 sollen in einem nächsten Schritt große Mengen bildbasierter Forschungsdaten Open-Access über die Funktionen des Goobi Viewers zugänglich und durch diverse Filter- und Suchmöglichkeiten nutzbar gemacht werden.

Filmdokumentation

Filmdokumentation

Im Auftrag der Fernsehstationen ORF und ARTE produzierte die EPO-Film unter der Regie von Klaus T. Steindl in Kooperation mit dem Kunsthistorischen Museum eine Filmdokumentation, die das CROWN-Team 2023/24 in verschiedenen Phasen und Konstellationen begleitete. Die mit den Untersuchungen verbundenen Überlegungen, Zielsetzungen, Abläufe und Erkenntnisse standen dabei im Fokus. Ebenso sollte aber auch vom „Schicksal“ der Reichskrone im Laufe der Jahrhunderte und von ihrer Bedeutung im Kontext der Geschichte Europas erzählt werden. Die Produktion wurde durch den Fernsehfonds Austria und den Filmfonds Wien gefördert. Den Vertrieb übernahm ORF Enterprise. Die Erstausstrahlung erfolgte am 19. Dezember 2024 auf ORF 2.

Was wissen wir?

Vieles an dieser Krone ist außergewöhnlich: die achteckige Form, der Dekor mit seiner vielschichtigen inhaltlichen Aussage und ihre Geschichte. Trotz einer langen Forschungsgeschichte werden so zentrale Fragen wie jene nach dem Ort und dem Zeitpunkt ihrer Entstehung in der Wissenschaft nach wie vor höchst kontrovers diskutiert.

Geschichts- und Kunstwissenschaft, Literatur- und Religionsgeschichte haben sich mit der Krone beschäftigt und Überlegungen zu ihrer Formgebung, ihrem Dekor, ihrer Symbolik und/oder Verwendung und Geschichte veröffentlicht. Nur wenig davon kann aktuell aber als völlig gesichert und unbestritten gelten.

Die nachfolgenden Angaben fokussieren vor allem auf grundsätzliche Informationen zur Reichskrone, beschreiben das Erscheinungsbild, die einzelnen Teile und Komponenten in Text wie Bild und geben Erläuterungen für eine allgemein interessierte Öffentlichkeit, die auf den Forschungsstand zwar zurückgreifen, ihn aber nicht in seiner gesamten Bandbreite darstellen und vertreten. Die zu Beginn des Projektes an dieser Stelle zusammengefassten Angaben bedürfen nach Abschluss des Projektes tatsächlich vieler Korrekturen und Ergänzungen, die im Folgenden allerdings nur dort eingearbeitet werden konnten, wo Fakten und Zahlen betroffen waren. Die ganze Fülle an neuen Beobachtungen, Überlegungen und Erkenntnissen bedarf einer sorgfältigen Diskussion und Aufarbeitung, wie sie erst im Rahmen von Veröffentlichungen im Print- und Digitalformat vorgelegt und für weiterführende Forschungen verfügbar gemacht werden kann. Der Abschnitt „Inhalt & Symbolik“ wurde für diese Übersicht beibehalten, obwohl seitens der Geschichtswissenschaft ganz grundsätzliche Zweifel an diesbezüglich etablierten Interpretationen angemeldet wurden.

Form & Gestalt

Zu Form und Gestalt der Reichskrone gibt es keine Parallelen unter den heute erhaltenen Kronen des Mittelalters. Der Typus der Plattenkrone muss jedoch grundsätzlich bekannt gewesen sein, wie die Darstellung einer ähnlichen Plattenkrone auf einer römischen Marienikone des 8. Jahrhunderts als frühes Beispiel belegt.

Im überlieferten Zustand setzt sich die Reichskrone, die eine Gesamthöhe von 24,77 cm (Höhe der Stirnplatte samt Stirnkreuz) aufweist, aus drei Teilen zusammen, die zu verschiedenen Zeiten entstanden.

Acht große Platten bilden den Kronreif, wobei einander Stein- und Bildplatten abwechseln. Leere Montageröhrchen an den Innenseiten bzw. Unterkanten einiger Platten verweisen auf heute verlorene Dekorteile. Die Tüllen an den Innenseiten der Stirn- und Nackenplatte wurden wohl schon im 11. Jahrhundert für die Verankerung des erhaltenen Hochbügels wiederverwendet. Auch beim Stirnkreuz handelt es sich um eine nachträgliche Zutat.

Zur Datierung der einzelnen Teile der Krone gibt es in der Forschung aktuell stark divergierende Meinungen. Der kunsthistorischen Datierung des Kronreifs anhand der Zierelemente um 980 n. Chr. steht dabei die historische Einordnung gegenüber, der zufolge der Kronreif aufgrund der Inschriften auf den Emailtafeln nicht vor der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts entstanden sein kann, wobei die aktuellen technologischen und materialanalytischen Untersuchungen deutlich gemacht haben, dass eine spätere Ergänzung der Inschriften auf den Emailtafeln auszuschließen ist. Entsprechend den unterschiedlichen Datierungsansätzen divergiert auch die Zuordnung der Namensnennung auf dem Bügel zu Konrad II. (reg. 1024–1039) bzw. zu Konrad III. (reg. 1138–1152). Das Stirnkreuz wurde bislang vor allem auf der Grundlage kunsthistorischer Argumente in die Spätzeit Kaiser Heinrichs II. (reg. 1002–1024) datiert.

Der Kronreif

Die acht großen Platten sind über Scharniere mit eingeschobenen Stiften verbunden. Der Reif war also ursprünglich leicht auseinanderzunehmen, als Konstruktion zugleich aber auch relativ instabil. Erst zwei zu einem nach wie vor unbekannten Zeitpunkt im Inneren eingenietete Eisenbänder stabilisierten die Gesamtform dauerhaft.

Die Höhe der rundbogigen Platten liegt zwischen 11,8 cm und 14,9 cm. Sie variiert damit ebenso wie der Dekor.

Die Hauptplatten über Stirn, Nacken und Schläfen sind ausschließlich mit Edelsteinen und Perlen besetzt. Die niedrigeren Platten dazwischen tragen emaillierte Darstellungen in der sogenannten Zellenschmelztechnik („émail cloisonné“). In den heute leeren Tüllen saßen ehemals Schmuckaufsätze aus Edelsteinen oder Perlen. An den Ösen am unteren Rand der Schläfenplatten hingen sicherlich Zierbänder oder -ketten.